Есть города, в которых музеи становятся не просто хранилищами артефактов, а пространствами силы, где время и культура сплетаются в единый узор. Баку — именно из таких городов. Здесь, на берегу Каспия, появился музей, которому суждено было войти в историю как уникальному явлению. Он не только собрал ковры, но и научил весь мир читать их язык — язык, в котором каждый орнамент хранит память поколений, мифы и космические символы.

История Азербайджанского музея ковра — это история преодоления и созидания, где народное ремесло превратилось в мировое достояние. Это история человека, чья энергия и талант смогли соткать целую вселенную из нитей искусства — Лятифа Керимова. И это история города, который подарил миру ковер как символ культуры, философии и вечности.

Ровно 50 лет назад в Баку появился музей, которому не было аналогов в мире. Это был не просто храм искусства, а целая вселенная, сотканная из нитей памяти и традиции. Лятиф Керимов, потомственный ткач, талантливый актер, ювелир, ученый, диктор, художник, придумал исследовательскую концепцию Музея ковра.

Баку того времени жил в эпоху больших перемен: индустриализация, урбанизация и культурные реформы стремительно меняли уклад жизни. В таких условиях ковёр, хранивший традиции и образ мышления целого народа, особенно остро нуждался в защите. Главной своей задачей романтики музейного дела считали сбор, реставрацию и научное описание коллекции. Музеи декоративно-прикладного искусства открывались по всему миру: этнографический материал в эпоху глобальной индустриализации, когда рушился традиционный уклад жизни, требовал бережного к себе отношения. Но специализированного музея, делающего акцент на изучении коврового искусства, до Азербайджана не было нигде.

Про первого директора Музея ковра рассказывают легенды. В Шуше и Гяндже он организовал специальные курсы ковроткачества, заботясь о сохранении технологий и продолжении древней азербайджанской традиции. Говорят, что он сочинял специальные стихи в жанре гошма, чтобы неграмотным ученикам было проще запоминать ткацкие технологии. Керимов отлично понимал особую роль ковра в жизни восточного человека. Ковровый узор – символ мироздания, он вмещает в себя весь космос. Этот особый мир требовал исследования и понимания.

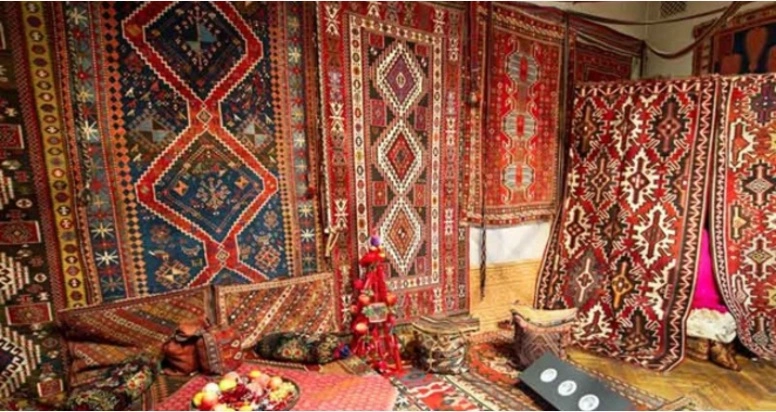

Для вновь созданного музея выделили здание Джума-мечети. Пять лет – с 1967 по 1972 год – ушли на экспедиции по районам, сбор и реставрацию первой музейной коллекции, которая включала не только ковры, но и образцы национальной одежды, вышивки, археологические находки, ювелирные изделия, ткацкие станки и предметы традиционного быта. В 1972 году музейная экспозиция открылась для посетителей.

Только сейчас, спустя полвека можно оценить, насколько масштабный исследовательский проект сумел организовать Лятиф Керимов, опередив музейное дело на несколько десятилетий. Музей активно поддерживал связи с локальными производителями, заботясь не только о пополнении коллекции, но и стимулируя таким образом развитие традиционных региональных ремесел.

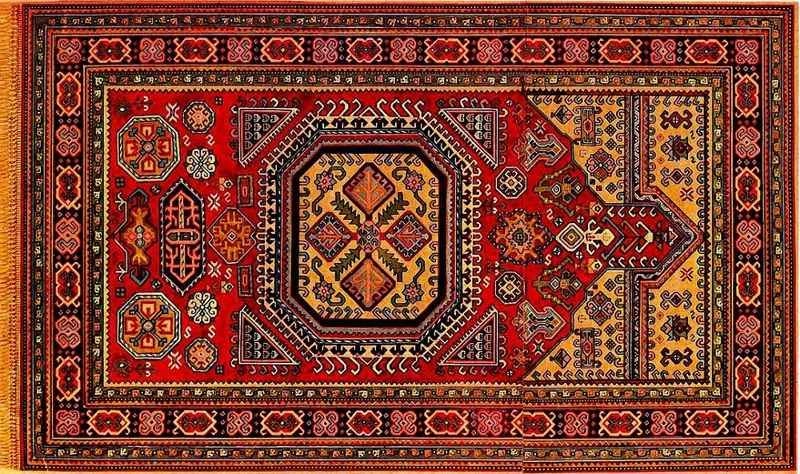

Первая экспозиция Азербайджанского музея ковра была организована 26 апреля 1972 года, в памятнике архитектуры XIX века, в Джума-мечети расположенной в Ичеришехер, в открытии которой принял участие общенациональный лидер Гейдар Алиев. В 1970-1980-е годы благодаря постоянной поддержке Гейдара Алиева музей получил возможность приобретать образцы искусства и тем самым расширять свою коллекцию. Среди наиболее известных образцов музея Ширванские, Казахские и Губинские ковры.

Научные конференции, которые в 1970–1980-е годы проводились на базе музея, вошли в историю (в 1983 году здесь прошел первый международный симпозиум под эгидой ЮНЕСКО), а трехтомная монография Керимова «Азербайджанский ковер» стала священной книгой ковроделов и этнографов всего мира. В ней были опубликованы расшифровки более тысячи разновидностей и элементов ковровых орнаментов: по сути, директор бакинского музея написал самоучитель по языку ковра, научил людей читать его. Чтобы поддерживать коллекцию музея в надлежащем состоянии, в Баку был создан единственный в своем роде реставрационный центр. Для огромного количества ковров музейной коллекции создали идентификационные паспорта, для сотен установили подлинную страну-производителя, более того, народ-создатель.

Архитектура мечети на начальном этапе идеально подходила для демонстрации музейной коллекции. Мечеть традиционно ассоциируется с коврами – ими устилают полы, росписи стен дублируют элементы растительного и геометрического узора. Здание Джума-мечети было местом, что называется, намоленным: еще в домусульманские времена здесь располагалось зороастрийское капище огня, а бута (символ огня) – сюжетообразующий элемент азербайджанского ковра. Но музейная коллекция стремительно росла, и хотя экспозиция постоянно ротировалась, места катастрофически не хватало. Масштабы здания не предполагали обширного хранилища и не годились для грамотной консервации объектов. В 1992 году музей переехал в здание упраздненного музея Ленина, а Джума-мечеть снова стала местом моления. Но насущных проблем этот переезд не решил.

Легендарный основатель музея умер годом раньше, не дожив до переезда. В этот трудный для музея период разрушились многие региональные связи, да и сами традиционные центры ковроделия переживали нелегкие времена. Сложилась реальная угроза утраты ковров шушинской школы, которые могли быть потеряны или уничтожены во время войны. В попытке сохранить редкие артефакты директор шушинского музея вывез в Баку около 600 ковров из охваченного войной города. Вопрос о строительстве нового здания, где возможно было разместить и сохранить огромную (более 14 тысяч экспонатов) коллекцию, встал очень остро.

Концепция современного музея сильно отличается от той, что бытовала в ХХ веке. Музей в наши дни – зона городского притяжения; времена войлочных тапочек, строгих смотрительниц, надписей «не шуметь» и «вход воспрещен» остались в прошлом столетии. Крупные туристические центры – Берлин, Лондон, Париж – озабочены переустройством старых музейных территорий. К примеру, берлинский Музейный остров заказал британскому архитектору Дэвиду Чипперфилду проект реконструкции старейшего музейного ансамбля. Современные музеи более открыты культурным потребностям горожан, на их территории создают новые рекреационные зоны, где люди могли бы не только рассматривать артефакты, но образовываться, слушать музыку, развлекаться и с пользой проводить свободное время.

Выбирая место для нового здания Музея ковра, важно было с самого начала учесть эти тенденции в музейном деле. Приморский бульвар – прилегающая к воде зеленая зона, традиционное место отдыха бакинцев – стал в новом тысячелетии своего рода смысловой магистралью, где сосредоточены главные пункты нового культурного маршрута: Центр мугама, площадь Государственного флага, центр современного искусства YARAT, Музей каменной летописи. Логично, что новый дом для Музея ковра было решено строить именно здесь, по соседству с Центром мугама. Ведь азербайджанский ковер – такой же национальный символ, как и мугам. Здание было спроектировано согласно эффектному ассоциативному принципу: австрийский архитектор Франц Янц предложил для основного корпуса цилиндрический объем, своими формами напоминающий скатанный ковер.

В 2007 году Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о строительстве нового здания для Азербайджанского музея ковра на территории Приморского национального парка. 15 мая 2008 года на территории Приморского национального парка состоялась церемония закладки фундамента здания.

Возглавляемая австрийским архитектором компания «Hoffmann-Janz Architects» реализовала ряд масштабных строительных проектов как в крупнейших мировых столицах, так и в нашей стране. Среди этих работ можно отметить первое высотное здание в Вене – «DC Towers», а также расположенный в том же городе проект «The Timber Marina Tower», здания в стиле модерн в Братиславе, Дубае и других городах. В Баку под его авторством уже сданы в эксплуатацию Центральный парк, а также один из современных жилых комплексов, украшающих столицу, – «Nobel Residence», которые по праву можно назвать архитектурными жемчужинами.

Проект здания современного музея был согласован с музейщиками: их владения расширялись до 5000 квадратных метров, что удовлетворяло потребности экспозиции и фондового хранилища. Согласно идее архитекторов, здание символизирует ковер раскрывающийся, а вовсе не свернутый. Его необычную форму посетитель должен интерпретировать как своеобразное приглашение – зайти внутрь и открыть для себя мир народного искусства. В цокольном этаже – центр ковроделия, где можно увидеть, как работают мастерицы, и поучаствовать в мастер-классе по ковроткачеству: тогда экспонаты трех следующих этажей предстанут совсем в ином свете. А непривычные округлые формы стен делают экспозицию естественной и аутентичной: у глинобитных жилищ, стены которых утепляли коврами, не было прямых углов.

26 августа 2014 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового здания Азербайджанского национального музея ковра. С целью более широкой и эффективной демонстрации ковров, являющихся уникальными жемчужинами нашей страны, согласно соответствующему Распоряжению Президента Ильхама Алиева было принято решение построить отдельное здание для музея. Поддержку и помощь строительству нового здания музея оказали Фонд Гейдара Алиева и ЮНЕСКО.

В развитии искусства ковроткачества в Азербайджане и в деле сохранения нашего национального наследия, несомненно, имеется также особый роль Мехрибан ханым Алиевой.

По поручениям и благодаря заботе Первого вице-президента, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой был принят ряд важных документов в области развития искусства ковроткачества Азербайджана, осуществлены различные проекты.

А в 2010 году при поддержке Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан ханым Алиевой, азербайджанское ковровое искусство было включено в «Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества» ЮНЕСКО.

Музей ковра в Баку — это не просто здание на Приморском бульваре и не просто коллекция из тысяч уникальных экспонатов. Это живое дыхание традиции, превращённой в современный культурный код. Здесь прошлое говорит с будущим, орнаменты становятся алфавитом Вселенной, а каждый ковер раскрывается как книга, в которой зашифрованы мифы, легенды и судьбы народа.

Сегодня музей продолжает миссию, начатую Лятифом Керимовым: хранить, изучать и передавать миру тайны коврового искусства. И если раньше ковер был частью быта, то теперь он — символ космоса, национальной памяти и культурного богатства Азербайджана.

Когда заходишь в здание, напоминающее разворачивающийся ковер, возникает чувство, что ты входишь не в музей, а в другую вселенную. Вселенную, где каждая нить — это живая история, каждая бута — огонь, а весь узор — гармония вечности.

Гаджи Джавадов