История памятника Мухаммеду Физули в Баку — это не просто хроника создания бронзовой скульптуры, а настоящая сага о том, как искусство, архитектура и национальная память переплетаются воедино. За каждой линией силуэта, за каждым изгибом складок одежды поэта стоит напряжённый труд скульпторов, бесконечные поиски образа и борьба за гармонию с городским пространством.

Это рассказ о дерзости молодых мастеров, сумевших обойти признанных титанов, о тайнах творческих экспериментов и о том, как в сердце Баку возник монумент, ставший символом не только классической поэзии, но и художественного прорыва целой эпохи.

Портал Baki-baku.az напоминает, что в конце 1950-х годов в Советском Союзе широко отмечали 400-летний юбилей великого азербайджанского поэта Мухаммеда Физули. К этому событию даже выпустили почтовую марку с его портретом, однако этого оказалось недостаточно для увековечения памяти классика. Правительство СССР приняло судьбоносное решение — объявить конкурс на возведение монументального памятника в Баку.

В конкурсе собрались лучшие скульпторы страны. Среди участников были мастера, чьи работы уже вошли в историю: автор памятника Низами — Фуад Абдурахманов, автор памятника Сабиру — Джалал Каръягды. И всё же победителями стали молодые друзья — Токай Мамедов и Омар Эльдаров, еще недавно окончившие Ленинградский институт им. Репина.

Народный художник Азербайджана Омар Эльдаров вспоминал: получить право работать над образом поэта считалось «работой номер один», о которой мечтал каждый скульптор. Но путь к этой вершине был полон трудностей: десятки эскизов, поиски идеальной композиции, сложнейшие художественные решения.

Мало кто знает, что изначально монумент планировалось установить совсем в другом месте — перед старинным зданием на улице Шихали Курбанова. Там Физули в первом эскизе стоял, облокотившись, словно задумчивый мудрец. Однако судьба распорядилась иначе: решено было перенести место памятника перед строящимся Театром Азербайджанской драмы на бывшей Кубинской площади. Это изменение кардинально преобразило замысел — пришлось создавать новый образ, более величественный и монументальный.

Итог впечатлял: вместе с постаментом высота памятника достигла 11 метров. Такое решение было продиктовано не только художественным замыслом, но и расчётом на восприятие с разных точек города. Монумент словно был создан для того, чтобы его силуэт, возвышающийся над площадью, стал частью городской панорамы.

Первоначальная двухметровая модель памятника оказалась слишком тяжёлой. Эту модель авторы забраковали, потому что после того, как ее установили на модель будущего постамента, фигура постамент визуально «раздавила».

Но настоящим «невидимым архитектором» этой истории стал Гаджи Мухтаров, сотрудник «Азгоспроекта» (Государственный проектный институт). Человек скромный, отзывчивый, с академическим вкусом и чувством юмора, он не только «вписал» монумент в городскую ткань, но и сделал его центром площади. Именно Мухтарову принадлежит идея гармоничного сквера, где рельеф и прямоугольный бассейн подчёркивают торжественность фигуры поэта. Когда-то у подножия стоял бассейн, превращённый в фонтан, но в XXI веке от него отказались.

Постамент, созданный из цельной розоватой глыбы, производит впечатление естественной скалы, словно выросшей из земли вместе с образом поэта. Из её каменных недр словно вырываются горельефные фигуры Лейли и Меджнуна — героев бессмертной поэмы Физули, вершины его творчества. Необычность монумента отмечали многие критики и искусствоведы: это не просто подножие для статуи, а самостоятельное произведение искусства, органично связанное с образом поэта. Скала становится символом вечности, а выточенные из неё влюблённые — символом живого дыхания литературы.

Автором этих горельефов стал народный художник Азербайджана Омар Эльдаров, вложивший в холодный камень тепло чувств и драматизм великой истории.

«Отличительная особенность горельефа была в том, – вспоминал скульптор, – что мы не сделали тонкий легкий незаметный рельеф, а наоборот, отдали предпочтение глубоким и широким линиям, вырубленным в камне. Например, на постаменте великого Низами (автор Фуад Абдурахманов) мы наблюдаем классический вариант, где изображены сюжеты и сцены из произведений мастера. У нас же фигуры достаточно выпуклые и заметные. На тот период такой подход считался революционным».

В итоге постамент перестал быть фоном — он стал частью поэтической вселенной, где гранит и бронза оживают в едином художественном аккорде.

Создать горельефы Лейли и Меджнуна оказалось задачей относительно лёгкой: каждый художник видит их по-своему, опираясь на богатую традицию восточной поэзии и живописи. Но вот с образом самого великого Физули ситуация была куда сложнее. До нас не дошло ни одного его прижизненного изображения. Каким же был этот поэт, чья лирика покорила целые поколения?

Омар Эльдаров вспоминал, что задача стояла почти невыполнимая: нужно было создать лицо, которого никто не знал. Скульпторам пришлось изучать биографии, письма, поэзию и свидетельства современников, чтобы уловить характер, внутреннюю силу и трагическую глубину личности Физули. На помощь пришли писатели и литературоведы, среди которых выдающийся Мирза Ибрагимов. Он делился ценными советами и предоставил богатый материал, позволяющий воссоздать дух и интеллектуальную ауру поэта.

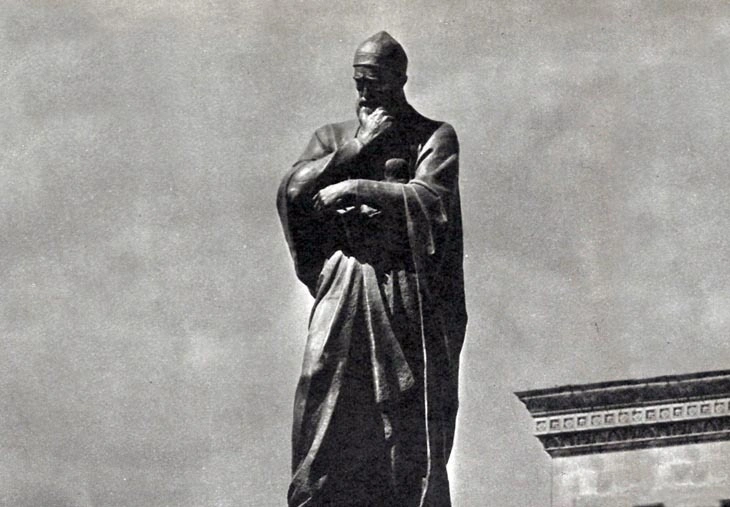

Так родился облик бронзового Физули — собирательный портрет гения, в котором нет конкретных черт, но есть нечто более важное: величие мысли, глубина чувств и печальная отрешённость мудреца, познавшего тайну любви и страдания.

Скульпторы разрушили привычные каноны монументальной пластики. Вместо привычного «героического» взгляда вдаль и расправленных плеч перед нами — мудрец в раздумье.

Физули изображён в свободной восточной накидке — джуббе, её тяжелые складки, по словам искусствоведа Леонида Бретаницкого, придают силуэту особую пластичность и выразительность. Скульпторы добились того, чтобы бронза «зазвучала» как ткань: фигура поэта не подавляет массивный гранитный постамент, а будто легко парит над ним.

Жесты тоже говорят сами за себя: правая рука касается бороды, левая держит книгу — символ вечного поиска смысла. В этих линиях читаются и несчастная любовь, и философия бытия, и бесконечная рефлексия человеческой души.

Критики подчеркивают, что созданный образ — почти чудо. Ведь никаких прижизненных портретов Физули не сохранилось, но скульпторы сумели передать его духовный мир так, что зритель ощущает встречу со «старым знакомым».

И всё же не обошлось без спорных нюансов. Бретаницкий указывал: поза задумчивого поэта плохо сочетается с шумной площадью, а пёстрая архитектура позади «глушит» масштаб монумента. Но, возможно, именно эта дисгармония и делает памятник ещё более человечным — не абстрактной иконой, а живым собеседником, который смотрит не вдаль, а внутрь себя.

Скульпторы Токай Мамедов, Омар Эльдаров и архитектор Гаджи Мухтаров однажды ночью, под покровом темноты, таскали по площади перед театром силуэт Физули в натуральную величину, чтобы выбрать самое удачное место для будущего монумента. К сожалению, этот увлекательный и тяжелый процесс никем из историков не отражен и не заснят на пленку.

Открытие памятника состоялось 2 июня 1962 года и стало культурной сенсацией: впервые на всём Ближнем Востоке и в Средней Азии появился отдельно стоящий монумент великому поэту. Торжественная церемония собрала правительство, литераторов, коллег авторов и, конечно, многочисленных горожан. Интересно, что это был лишь второй памятник Физули — первый, созданный Фуадом Абдурахмановым, украшал лоджии Музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви ещё в 40-е годы.

Но история памятника не ограничилась днём открытия. Год спустя его авторы получили серебряную медаль Академии художеств СССР, а работа была номинирована на престижную Ленинскую премию. Сама площадь, где возвышается поэт, с тех пор носит имя Физули.

Сегодня памятник Физули на одноимённой площади Баку воспринимается как часть самого города — настолько органично он вписался в его облик. Миллионы прохожих видят в бронзовом поэте не только символ азербайджанской литературы, но и живое напоминание о том, что слово и мысль переживают века. Величественный силуэт Физули словно продолжает вести бесконечный диалог — о любви и страдании, о мудрости и человеческой сущности. И каждый, кто останавливается перед этим монументом, становится невольным участником этого диалога, как будто сам вступает в разговор с бессмертным поэтом.

Гаджи Джавадов