История Южного Азербайджана — это не просто хроника политических потрясений, но летопись духовного сопротивления, написанная стихами. Там, где рушились государства и сменялись династии, поэты оставались вечными стражами языка, памяти и чести. Они писали не для славы и не для наград — их перо было оружием, а стихотворение становилось манифестом свободы.

Достаточно посмотреть даже на псевдонимы поэтов, составляющих гордость общей азербайджанской литературы, чтобы убедиться в неразделимости поэзии на Север и Юг: Низами Гянджеви, Мехсети Гянджеви, Хагани Ширвани, Нишат Ширвани, Агамесих Ширвани, Сеид Азим Ширвани, Гатран Тебризи, Говси Табризи, Саиб Табризи, Абдульгадир Марагаи… Гянджа, Ширван – это Север, Тебриз, Марага – Юг. Каждое слово этих поэтов — как пульс, как дыхание, как живая связь между Севером и Югом, между прошлым и будущим, между молчанием и надеждой.

Южноазербайджанская поэзия XX века — это голос народа, которому запрещали говорить на родном языке, но который научился превращать боль в музыку. Литература Юга – неотъемлемая часть единой азербайджанской культуры.

По словам народного писателя Азербайджана Анара (Анар Рзаев), народ Южного Азербайджана трижды в течении ХХ века поднимался на борьбу за свое достоинство, за свои права, за свободу – в начале столетия, в двадцатых и сороковых годах. И каждый раз стремление народа к воле потоплялось в крови. Однако даже тогда, когда казни и ссылки стали буднями, поэты не замолкли — напротив, их стихи зазвучали громче пушек.

Марзия Ускили и Самед Бехренги — первые жертвы, первые герои

«Так, в марте 1973 года шахской полицией была умерщвлена молодая поэтесса Марзия Ускили (1945-1973) – организатор студенческого движения, боровшегося с насилием режима. Народный поэт Азербайджана Бахтияр Вагабзаде посвятил ее памяти поэму.

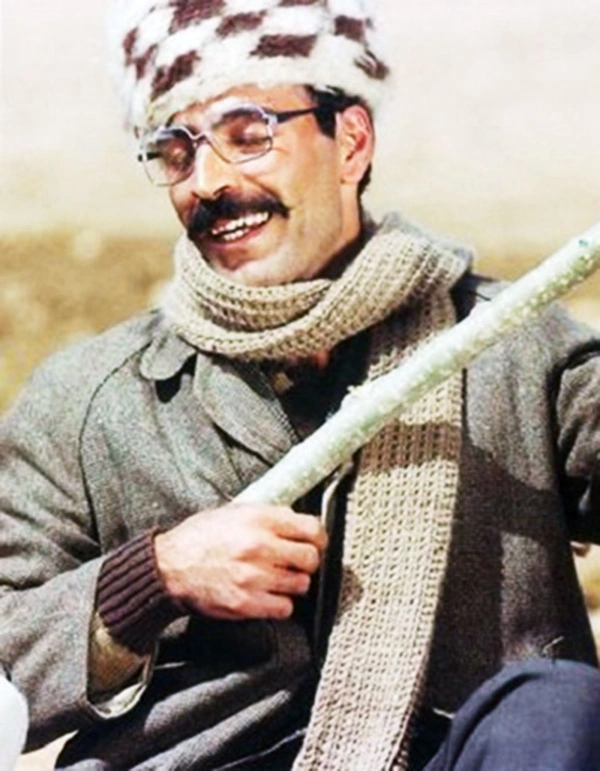

Самед Бехренги (1939-1968)

«Шахские агенты утопили в реке Араз талантливого молодого прозаика Самеда Бехренги (1939-1968), автора популярных далеко за пределами Ирана произведений для детей», — писал Анар.

Старейший поэт Южного Азербайджана Хабиб Сахир написал стихи о гибели Самеда Бехренги (1939-1968):

В жаркий летний день

Поднялось грустное солнце из-за гор

И до его заката

Утопили в Араксе Бехренги

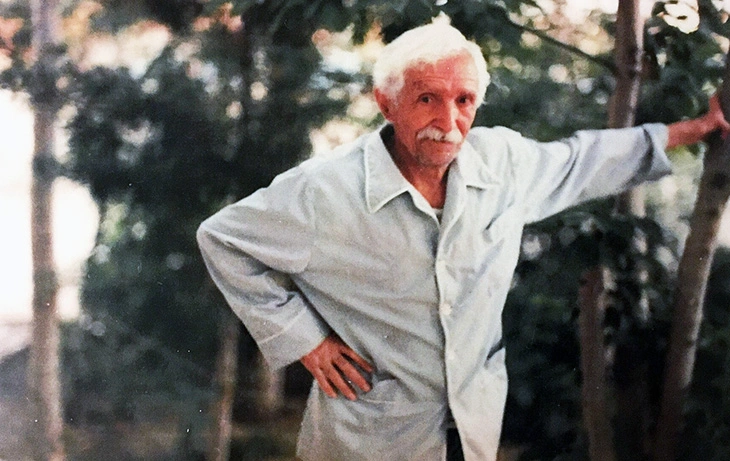

Хабиб Сахир (1903-1985)

По словам выдающегося азербайджанского писателя Анара, Хабиб Сахир (1903-1985), крупнейший поэт Южного Азербайджана, родился в Тебризе, получил высшее образование на географическом факультете Стамбульского университета, преподавал в Тебризе, Зенджане, Ардебиле, Казвине, Тегеране. Он внес огромный вклад в обновление южно-азербайджанской поэзии, обогатил ее новыми формами, стилевым разнообразием. Хабиб Сахир был в числе тех, кто горячо приветствовал национально-освободительное движение и создание правительства Азербайджанской автономии во главе с Сеидом Джафаром Пишевари, хотя и не добивался никаких привилегий от этой власти.

После жестокого подавления Южно-Азербайджанской автономии шахскими войсками Хабиб Сахир был отправлен в ссылку. Для его поэзии этого периода характерно трагическое мироощущение – оно ярко проявилось в стихотворениях «Траур Родины» и «Ссылка».

В те дни рыдал родник среди камней,

Предвидя наши горести и муки,

И я впервые в голосе твоем

Услышал голос будущей разлуки.

О, если бы я мог волшебною рукой

Стереть с души своей печальные страницы,

О, если бы я мог подняться на крыльцо

И в небо улететь прекрасной вольной птицей.

Через все творчество Хабиба Сахира красной нитью проходят мотивы любви к родной земле, родному азербайджанско-тюркскому языку. В 1985 году в возрасте 82 лет Сахир покончил жизнь самоубийством. В своем поэтическом «Завещании» он писал:

Не хороните меня, друзья, у сонной реки

И в тихом саду, где осенью тлеют костры.

Не заключайте в темницу, в мраморный склеп,

Оставьте лежать на просторе – у самой горы.

Оставьте меня на свободе – там, где виден рассвет,

Там, где скалы с небом вступают в спор.

Пусть навеки сольется моя душа

С вечной душою этих высоких гор!

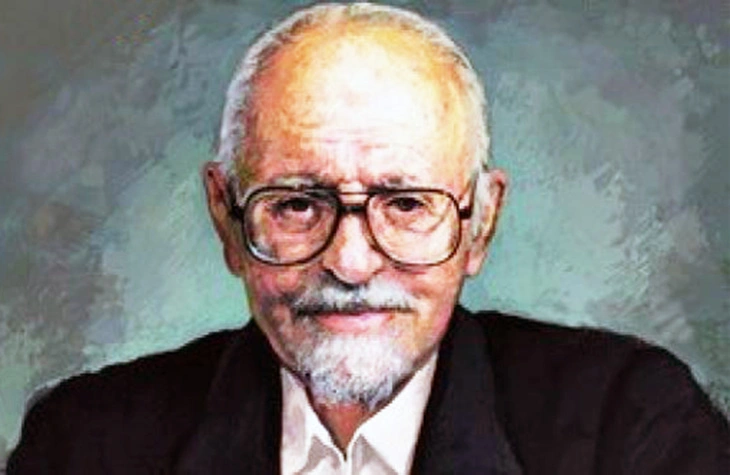

Мухаммед Хусейн Шахрияр (1905-1988)

Шахрияр — поэт, который вернул голос своему народу

Другой гигант южноазербайджанской поэзии ХХ века Сеид Мухаммад Хусейн Шахрияр (1905-1988) родился в Тебризе. Учился в Тегеране, на медицинском факультете. В молодости пережил острейшую любовную драму. Девушка, в которую он был влюблен, приглянулась одному из родственников шаха, и, как признавался поэт спустя много лет в беседе с корреспондентом газеты «Эттелаат», этот соперник, имя которого он не захотел назвать, стал причиной его ареста, а затем и высылки в Нишапур.

В результате он не смог завершить свое образование, вынужден был покинуть Тегеран за 2-3 месяца до окончания университета. Но истинным призванием Шахрияра оказалась не медицина, а поэзия. Своими стихами, созданными на фарси, он прославился как крупнейший поэт Ирана, его называли «Хафизом современности».

Анар пишет, что огромную роль в судьбе не только самого Шахрияра, но и азербайджанской поэзии в целом, сыграла мать поэта Ковкеб ханум: «Навестив больного сына в Тегеране, мать сказала ему: «Сынок, говорят, ты стал большим поэтом. Но я не понимаю твоих стихов. Почему ты не пишешь на нашем родном языке? Напиши на нашем языке, чтобы и я понимала их». Эти слова оказались судьбоносными для Шахрияра. После этого наряду с произведениями на фарси он создал более 90 стихотворений на родном азербайджанско-тюркском языке, в том числе и знаменитую поэму «Приветствие Гейдар-бабе» (азерб. Heydər Babaya Salam).

Надо отметить, что и в стихах, написанных на фарси, достаточно ярко проявились патриотические чувства автора, его любовь к родному краю. Стихотворение «Азербайджан» написано на фарси, но это вдохновенный гимн Родине поэта:

Без тебя птице сердца не взмыть

в синеву из тумана, Азербайджан.

Твои светлые дни будут в памяти

жить осиянно, Азербайджан.

Я – вдали от тебя,

но живу лишь любовью твоею,

Ты – как сердце мое,

ты – как в сердце глубокая рана, Азербайджан.

Чтобы вырвать Иран

из когтей кровопийцы тирана,

Ты себя окропил алой кровью,

сражавшийся рьяно, Азербайджан.

Сколько детям твоим на чужбине скитаться?

Опомнись!

Взявшись за руки, встань, пробудись,

как порыв урагана, Азербайджан.

Жгучим пеплом разлуки главу посыпаешь…

Довольно!

Или волю добудь,

иль сгори, полыхая багряно, Азербайджан.

Словно сердце твое,

стонет сердце в груди Шахрияра,

Мой бальзам – твоя воля!

Лекарство твое долгожданно, Азербайджан.

Шахрияра боготворили и на Севере, и на Юге. В Баку его поэму анализировали Расулзаде, Ахмед Джафароглу, а его именем назвали литературный клуб. Он стал живым мостом между разделенными землями.

Вершиной творчества Шахрияра является поэма « Приветствие Гейдар-бабе». Обращаясь к заветной горе Гейдар баба, у подножия которой прошло его детство, поэт воскрешает в памяти все картины прошлого, он, как на киноленте, просматривает счастливую детскую пору своей жизни. Написанная на чистом азербайджанско-тюркском языке, в стиле, близком к дастанным образцам, поэма изобилует фольклорными, этнографическими подробностями, живыми деталями народной жизни, пейзажами, огромным количеством портретных зарисовок знакомых из прошлого лиц.

Гейдар-баба! И хвала и честь тебе!

Пусть садов и родников не счесть тебе!

После нас века стоять и цвесть тебе

В этом мире, где невзгод невпроворот,

В этом мире обездоленных сирот.

Сколько жить пришлось с тобою розно мне…

Возвращаться, все казалось, поздно мне

Что же звать родные тени слезно мне!

Если б знал я про излуки на пути,

Про утраты и разлуки на пути

Гейдар-баба верный верен до конца

Век неверным не отмерен до конца

Сожаленьем не утешатся сердца

Но прости нас, что не виделись пока,

Знай, что память у меня не коротка.

«Написанная на родном языке в условиях ассимиляторской паниранистской политики шахского режима, «Приветствие Гейдар-бабе » наряду с чисто эстетической ценностью имеет и важнейшую общественно-политическую функцию, как высокохудожественное утверждение незыблемых, вечных ценностей народного существования, национальных особенностей бытия, как яркое доказательство неисчерпаемых возможностей богатого азербайджанско-тюркского языка», — отмечал Анар.

Своей художественной и языковой самобытностью поэма привлекла внимание Мамеда Эмина Расулзаде, посвятившего этому произведению отдельную статью. Статью о поэме написал и крупнейший языковед Ахмед Джафароглы, гянджинец, эмигрировавший в Турцию. Помимо этого, в турецкой печати появилось много откликов на поэму, она не раз издавалась в этой стране.

Как писал Анар, самый большой интерес поэма, как и все творчество Шахрияра, вызвала в Азербайджане. Были изданы монографии о нем, неоднократно издавались на азербайджанском и в переводе на русский произведения поэта, его именем назвали большой клуб в центре Баку.

Гамид Нитги (1920-1999)

Гамид Нитги — поэт без родины, но с бесконечной верой

Судьба Гамида Нитги (1920-1999) — символ изгнания и внутренней свободы. Он был еще одним крупным поэтом Южного Азербайджана, с которым Анар был знаком лично.

«Во время двух поездок в Иран я не смог встретиться с ним. Окончив факультет права Тегеранского университета, защитив докторскую диссертацию в Турции, Гамид Нитги долгие годы — вплоть до самой смерти – прожил в Англии. И хотя самого Гамида Нитги не было в Иране, буквально все, с кем я общался в Тебризе и Тегеране, говорили о нем с большим уважением, отмечали его огромные заслуги перед азербайджанско-тюркским языком, литературой, наукой, культурой, нравственностью, то, какую большую роль он сыграл в деле развития национального самосознания. Родившийся в тот самый день 1920 года, когда был зверски убит руководитель национально- освободительного движения Южного Азербайджана Шейх Мухаммед Хиябани, Гамид Нитги в стихах, посвященных его памяти, обращается к духу великого предшественника с «больными» вопросами: почему не осуществились высокие чаяния народа, когда же наступит этот счастливый день?», — вспоминал Анар.

Один из членов азербайджанской интеллигенции в Иране, доктор Джавад Хеййат рассказывал Анару, что когда Гамида Нитги не было в Иране, он чувствовал себя крайне одиноким в этой стране.

«В Иране прочли мне большое стихотворение Гамида Нитги «Родной язык — любимый язык». Оно мне показалось очень значительным по своему идейному содержанию, и я по возвращении в Баку опубликовал его в нашей «Адабият газети». В этом стихотворении говорится о позиции азербайджанско-тюркского языка в Иране, о необходимости его полной легализации в официальной сфере для мирного сосуществования в стране персов и тюрков. Позже, подробно ознакомившись с творчеством доктора Нитги, я понял, что это идеологически важное стихотворение не создает полного впечатления о творческой личности автора, более того, может создать не совсем точное представление о круге его эстетических привязанностей. По сути своего творчества Гамид Нитги – поэт-новатор, внедривший верлибр в тюркоязычную поэзию Ирана, по его собственному признанию, в определенной степени под влиянием поэтов Северного Азербайджана, пишущих свободным размером. И в самом деле, в стихотворении «У каждого цвета» и в ряде других чувствуется влияние поэзии Расула Рзы. Я не рискнул бы писать об этом, если бы сам Гамид Нитги не называл Расула Рзу, как и Хабиба Сахира, своими учителями. Обоим он посвятил стихи», — отмечал Анар.

Нитги все же приехал в Баку и посетил Союз писателей Азербайджана, куда был принят в качестве почетного члена.

«Во время беседы, которая длилась в течение двух-трех часов, мы познакомились с настоящим интеллигентом, носителем высокой культуры, человеком с богатым внутренним миром. Для меня лично и эта встреча, и более основательное знакомство с творчеством Гамида Нитги стало очень полезным в том смысле, что я открыл для себя совершенно новые, доселе неизвестные мне аспекты художественно-литературной жизни Южного Азербайджана. Стало ясно и то, что наши представления о поэзии Южного Азербайджана крайне скудны и не всегда верны. Оказалось, что в литературе Юга есть образцы, находящиеся в русле самых современных поисков не только северо-азербайджанской, но и мировой поэзии», — вспоминал Анар.

Писатель также отмечал, что и Нитги и Хеййат в течение долгих лет были в первую очередь гарантами достойного существования родного языка не только в быту, на улицах или рынках, но и на страницах печати.

Судьбы этих поэтов — словно страницы одной великой книги, написанной болью, любовью и верой. Они не искали власти, не стремились к славе — они просто хотели говорить на своем языке, петь о своей земле, хранить память о своих корнях. И в этом — их бессмертие.

Гаджи Джавадов