Посвящается 155-летию Наримана Нариманова, потомку Каджаров и Карапапахов

Сегодня исполняется 155 лет со дня рождения выдающегося педагога, писателя-публициста, врача, мыслителя и государственного деятеля Наримана Нариманова. В этом году также исполняется сто лет со дня его загадочной и трагической смерти.

Baki-baku.az публикует первую статью из серии, посвященной Нариману Нариманову.

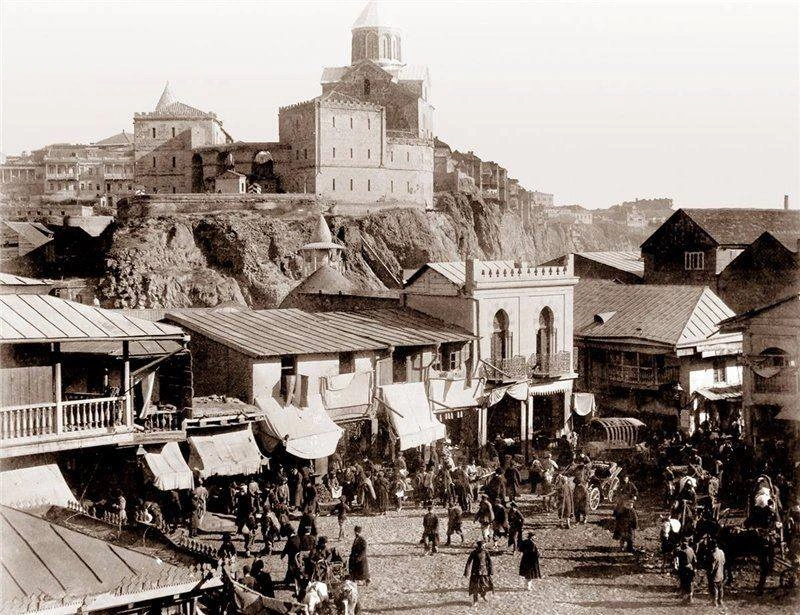

Путь Наримана Нариманова – это путь от медицины к политике, от врачебной практики к государственному строительству. Имя этого человека навечно вписано в историю национальных и духовных ценностей, а также в летопись азербайджанского государственного мышления. Учитель, врач, писатель, публицист и общественно-политический деятель, он родился 14 апреля 1870 года в Тифлисе. Нариман происходил из рода карапапахских тюрок. По линии рода и семейного древа он был связан с Эмин-агой Аджаловым, основателем Карапапахской Тюркской Республики в Борчалы, возникшей одновременно с первой Восточной Демократической Республикой, и одним из основателей Аразско-Тюркской Республики, созданной в Нахчыване.

Создание государства, жертвенный путь национального борца, борьба за вечную независимость, сохранение чести паши, благородства и достоинства знатного рода, служение народу и Отечеству, просвещение и просветительство — все это было предначертано этому роду судьбой, данной свыше.

По материнской линии Нариман был связан с бекским родом из Болу, с карапапахскими тюрками, а по отцовской с Каджарами и султанами Урмии. Его предок Нариман-бек в XVII веке служил в качестве «эшик агасы» — министра иностранных дел при дворе картлийского правителя Ираклия I и за верную службу неоднократно награждался наместником Кахетии.

Благодаря расположению Тифлиса и Борчалы на Великом шелковом пути и наличию крупных караван-сараев, здесь активно развивалась торговля. Отец Наримана — Кербелаи Наджаф — также был торговцем. Он путешествовал с караванами, направлявшимися из Тифлиса в страны Ближнего и Среднего Востока, привозя оттуда ковры, паласы и ткани. Благодаря наследству, оставленному Нериман-беком, а также активному участию в экономической и культурной жизни Тифлиса, семья Кербелаи Наджафа получила широкое признание и славилась среди благотворителей и меценатов того времени.

Особое место в научно-культурной жизни Тифлиса занимал Аллахверди-бек, прославившийся не только в Тифлисе, но и во всем Кавказе как выдающийся музыкант. Его дворец стал пристанищем для деятелей искусства и культуры. Среди его гостей были такие выдающиеся личности, как Ахмед Султан Ага и его сын Махмуд Ага из Шемахы, Мир Мовсум Навваб и Хуршудбану Натаван из Карабаха.

Аллахверди-бек, обладая редким по красоте голосом и поэтическим даром, играл на таре и принимал участие в судействе на знаменитых «Мугам-конкурсах», организованных Махмуд Ага в Шемахе, вместе с самим Садыхджаном.

Он женил своего сына Кербелаи Наджафа на дочери одного из самых уважаемых аристократов Тифлиса — Хаджи Мамедгасыма Заманова. Их свадьба продолжалась семь дней и ночей, а в числе приглашенных были такие выдающиеся имена, как Мирза Керим Фена, Садыхджан, Шахназ Аббас, Махмуд Ага, Хаджи Ибрагимхалил-бек, поэтесса Диде, Сеид Азим Ширвани, Мирза Фатали Ахундов и Исмаил-бек Гуткашенли.

Достаточно упомянуть имена Мирзы Фатали Ахундова и Исмаила-бека Гуткашенли, чтобы осознать величие рода и социальный статус Наримана Нариманова. Он был не просто государственным деятелем. Он был носителем благородного достоинства, высокого родословного звания, духовной святости.

Несмотря на то, что его дед Аллахверди-бек из-за открытого осуждения несправедливости, допущенной в отношении тюркского населения, потерял имущество по приказу Кавказского наместничества Российской империи, он остался верен истине и продолжал защищать интересы обездоленных. Его поддержка Османской империи в период русско-турецкой войны сделала его неудобной фигурой для Воронцова-Дашкова и царских властей.

Как уже было отмечено, Кербелаи Наджаф женился на дочери уважаемого тифлисского мецената Хаджи Мамедгасыма Заманова — Халиме-ханум. В их семье родилось девять детей, и восьмым из них был будущий великий педагог, публицист, врач, государственный деятель и народный комиссар Нариман Нариманов.

Основатель первой уездной школы в Борчалы

Завоевание Кавказа Российской империей и превращение Тифлиса в культурно-политический центр региона также ознаменовалось созданием Горийской учительской семинарии. Для просвещения местного населения — а по сути, для подготовки преданного царской власти слоя туземной интеллигенции — Российская империя прилагала немалые усилия и щедро вкладывала ресурсы. В этот период стали закладываться основы уездных школ.

Так, в Нахчыване значительный вклад в развитие просвещения внес Мухаммед Таги Сидги, в Шемахе — Сеид Азим Ширвани, в Ленкорани — Мирза Исмаил Гасир, в Эривани — Мирза Джавад Мамедзаде, в Шуше — Мирза Керим Исмаил и другие видные просветители и педагоги. Благодаря их усилиям впоследствии были открыты реальные училища. А в Борчалы — на исторических землях азербайджанских тюрок — начало казенного школьного образования связано с именем Наримана Нариманова, потомка Нариман-аги, внука Аллахверди бека и сына Кербелаи Наджафа.

В 1890 году Нариман Нариманов окончил Горийскую учительскую семинарию. Согласно историческим источникам, 22 ноября 1873 года Тифлисская губерния приняла специальное положение об открытии общественных школ в уездах. Уже в 1875 году Нариманов отправился по селам Борчалинского уезда с целью организации начальной школы на основе общинного участия. Однако ни одно село изначально не согласилось принять школу. Исключение составило село Гызылхаджылы, которое само обратилось к властям с просьбой передать им эту школу. Для содержания таких школ с местного населения собирался специальный налог.

Нариман Нариманов, посвятивший всю свою жизнь вопросам народного просвещения и развитию идеологии национальной государственности, прокладывает путь из Тифлиса в Гори, а оттуда в Гызылхаджылы, где закладывает основы первой школы нового типа в Борчалы. На базе существовавших в частных домах богатых землевладельцев мектебов он учреждает Гызылхаджылынскую уездную школу. Языком Шейха Джамаладдина Афгани, можно сказать, что он «вскипятил источник науки и просвещения». Он сеял в умах учеников семена освобождения от невежества, давая им возможность прорасти.

Эта школа стала не просто учебным заведением, она раздвинула завесу невежества не только в одном селе, но и по всей Борчалы и Южному Кавказу, открыв глаза азербайджанцам на свет знаний. Она продемонстрировала нравственное величие карапапахских тюрок, сыгравших значимую роль в истории национальной государственности.

При поддержке известных и просвещенных беков и агсакалов села Гызылхаджылы в 1876 году было построено новое каменное здание на три класса. Уже 1 сентября 1877 года школа начала свою деятельность как первое светское учебное заведение в регионе. Впоследствии в Борчалинском уезде, в Карачопе, начали открываться другие школы нового типа, соответствующие духу времени. Но именно школа в Гызылхаджылы осталась в памяти народа как основа светского образования в крае. По инициативе местного населения, еще при жизни Нариманова, школа получила имя «Школа Нариманийе».

Наряду со школами Исмаила бека Гаспиралы, Мирзы Исмаила Гасира, Мухаммеда Таги Сидги, Мирзы Керима Исмаила, Мирзы Джаббара Мамедзаде и Сеида Азима Ширвани, «Нариманийе» стала своего рода мостом от национальной идеи к национальному государству.

Свою педагогическую деятельность Нариман Нариманов начал в возрасте 20 лет, сразу после окончания Горийской семинарии, преподавателем русского языка в Гызылхаджылы. Подобно просветителям своего времени — Гасану беку Зардаби, Али беку Гусейнзаде, Ахмед беку Агаоглу, Хабиб беку Махмудбекову, Мирзе Джалилу — он не ограничился стенами класса, а вынес голос разума и совести на страницы национальной прессы, к широкой аудитории. Как писатель, публицист и общественный деятель он вошел в историю. С целью «помочь отставшим частям человечества в меру своих сил», он превратил перо в штык. Школа, театр, пресса, библиотечное дело, просвещение — все это он рассматривал как путь от народного самосознания к построению национального государства.

Нариманов не остался в долгу перед Хабиб беком Махмудбековым

Нариман Нариманов родился и вырос в Тифлисе, в кругу интеллигентных и знатных семей. Образование получил в знаменитой Горийской учительской семинарии. В Борчалинском крае, на родине щедрых меценатов, людей, верящих в просвещение как в спасение нации, он постиг суть священного союза Учителя и Ученика. В селе Гызылхаджылы он жил с достоинством учителя и с почтением к педагогической традиции.

Его приезд в Баку из Борчалы стал для него не только важным шагом в карьере педагога, писателя, публициста и общественного деятеля, но и началом осуществления больших мечтаний. Он хотел открыть школу, библиотеку, читальню для детей из малоимущих семей — дать шанс тем, у кого его не было.

Но у больших городов — свои, большие проблемы. Его первая попытка была неудачной. Несмотря на многократные обращения в государственные учреждения, ему отказывали. И в этот трудный момент рядом оказался тот, кто сыграл решающую роль в становлении Нариманова — легендарная фигура в истории нашей педагогики и национального просвещения, основатель первой русско-татарской школы в Баку, человек, подписавший Декларацию Независимости первой в Востоке Демократической Республики в 1918 году — Хабиб бек Махмудбеков.

С его поддержкой Нариманов был принят в подготовительное отделение 6-классной прогимназии Александра Победоносцева. Здесь же он впервые встретился со своим будущим наставником, духовным отцом — Хабиб беком, которого до конца жизни называл «своим великим учителем».

Хабиб бек был не просто педагогом, он был архитектором целой эпохи. Выпускник Тифлисского института, он 21 год занимал пост глазного в Бакинской губернии, руководил научно-образовательной политикой в Думе, вместе с Исой беком Гаджинским основал партию «Иттихад ве Теракки», возглавлял Мусульманское благотворительное общество, учрежденное Гаджи Зейналабдином Тагиевым. Он стоял у истоков Первого съезда учителей, был рядом с Ахундом Тезе Пира Ага Ализаде, отказывался подписывать фетвы против Османской империи, помогал заключенным солдатам Османской армии на острове Наргин.

Именно он создал первую библиотеку, читальню, театральную труппу в русско-татарской школе. Он боролся за права сирот и вдов, был голосом народа в Думе, не побоялся направить письмо губернатору в марте 1918 года вместе с Тагиевым и Ага Ализаде с требованием достойного захоронения жертв мартовского геноцида на Чямберекенде — сегодня это Аллея Шехидов. Он участвовал в разоблачении зверств дашнаков в Баку, Петербурге, в европейских дипмиссиях, давал отпор тем, кто пытался свести трагедию к «инциденту».

Знакомство с таким человеком для Нариманова стало судьбоносным. Благодаря Махмудбекову он вошел в круг бакинской аристократии — стал близок с Зердаби, Тагиевым, Ашурбековым. Перед ним открылись горизонты. Под покровительством Хабиб бека он сформировался как идеолог, общественный деятель, писатель и врач. Его интеллектуальный потенциал, аналитическое мышление, влияние — все это выросло благодаря наставнику. Махмудбеков не жалел сил, чтобы имя Нариманова стало известно не только в Баку, но и в Турции, Иране, Туркестане и всей России.

Именно через него Нариманов познакомился с Зердаби, Али беком Гусейнзаде, Ахмед беком Агаоглу, Керим беком Мехмандаровым, Худдат беком Рафибековым, М.Э. Расулзаде, Топчубашевым, Ф.Х. Хойским, А.П. Пепиновым, Исой беком Гаджинским, М.Н. Амировым, Н.Н. Нариманбековым, М.Дж. Мамедзаде — с цветом нации.

Он рос, креп и возвышался, но не забыл, кто подал ему руку в трудную минуту. Он не просто помнил, он с гордостью говорил: «Хабиб бек — человек, который изменил мою жизнь».

Когда Азербайджанская Демократическая Республика пала под красным террором, и ее деятели подвергались преследованию, Нариманов, уже ставший Первым лицом Советского Азербайджана, защитил Шамиля бек оглу Хабиб бека Махмудбекова — человека, к которому чувствовал священный долг. Не сумев спасти Кочарлинского, Агавеева, Хойского, он назначает Шамиля бека — сына Хабиб бека — на важнейшие посты: председателя Исполкома Шуши, комиссара внутренних дел и главы Исполкома Нахичеванской АССР.

Этим шагом он не просто открывает путь талантливому государственному деятелю — он платит моральный долг Учителю, который в далеком 1901 году поверил в молодого учителя из Тифлиса.

И пусть в беседе с Ататюрком он сказал: «Паша, у брата нет долгов перед братом» — на самом деле Нариманов был человеком чести, достоинства, истинной азербайджанской гордости. И он всегда возвращал долги — особенно перед теми, кто однажды поверил в него.

Шараф Джалилли