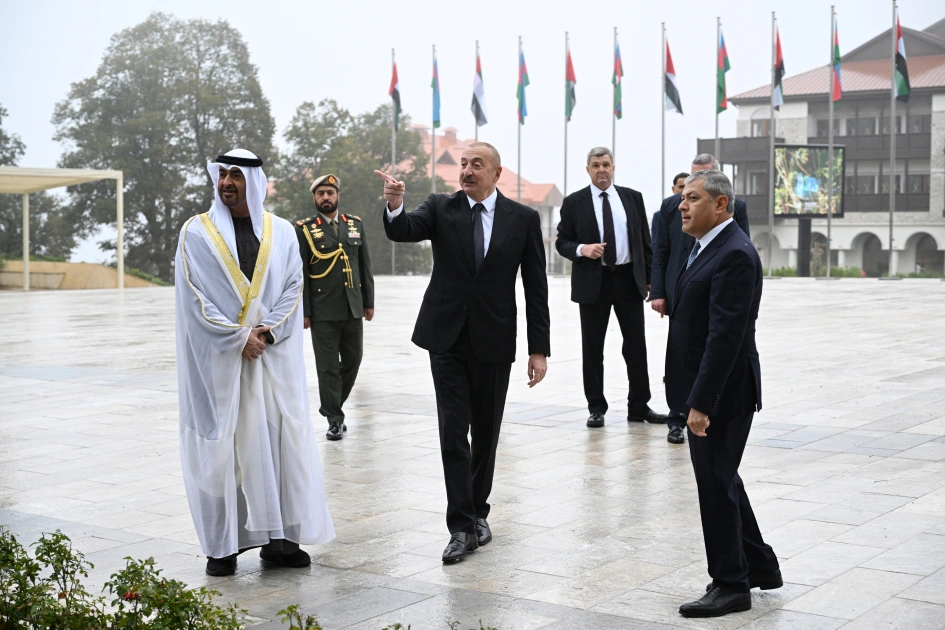

Капиталистический Баку на рубеже веков

На стыке Востока и Запада, между нафталиновыми кранами и готическими шпилями, под шум каспийских волн и звон французского хрусталя в особняках миллионеров, рождался тот самый мультикультурный Баку начала XX века. Сегодня о той эпохе, как о драгоценной вышивке на шелке времени, мы говорим с доктором исторических наук Хаджар Вердиевой.

-Хаджар ханум, как бы Вы описали Баку начала XX века, что это было за культурное явление? Город, процесс, инсталляция, синтез?

-Это было явление на стыке цивилизаций и стихий. Баку тех лет — больше, чем город, а целая культурная симфония, в которой встречались персидские мелизмы, русская классика, западноевропейский модерн и восточный орнамент. Представьте себе город, где на одной улице могла стоять готическая женская гимназия, построенная по проекту польского архитектора Иосифа Гославского, рядом мечеть в мавританском стиле, за углом — армянская церковь по проекту губернского архитектора Карла Гиппиуса, а чуть дальше — доходный дом миллионера в стиле французского барокко. Все это — не эклектика, а тщательно выстроенная архитектурная полифония.

-Какова была роль демографии в формировании такого мультикультурного Баку? Это была органическая эволюция или буря, вызванная нефтью и капиталом?

-Скорее всего, историческая буря с элементами архитектурной поэзии. В 1859 году в Баку проживало всего 12 тысяч человек, большинство – азербайджанцы. А к 1897 году — уже более 111 тысяч, из которых более 70 тысяч составляли приезжие. Это был демографический взрыв, вызванный нефтяным бумом, вступлением в капиталистическую эпоху и миграционными процессами. Люди стекались сюда со всех концов Российской империи и Европы — евреи, армяне, поляки, немцы, персы, русские, грузины… Это было не столько экономическое, сколько культурное обогащение: театры, гимназии, типографии, редакции газет, художественные салоны. Город стал многоязычным организмом, который жил в ритме модернизации, но с восточной душой.

-Какова была роль женщин в этой трансформации, особенно в свете появления первого светского женского учебного заведения?

-Женщины были одновременно героинями и символами перемен. Пример – школа для девочек имени Святой Нины, построенная по инициативе Гаджи Зейналабдина Тагиева, спроектированная тем же Иосифом Гославским. Она была и готическим зданием, и идеологическим манифестом: мусульманский Восток тоже может быть просвещенным, сильным, образованным. Это был вызов вековым табу, сделанный не с агрессией, а с архитектурной грацией. Ученицы этой школы стали первой волной восточных женщин, получивших доступ к знаниям. В то время это было сродни революции.

-Как вы считаете, что делало архитектуру того времени столь выразительной и эмоциональной? Что превращало здания в культурные манифесты?

-Архитектура Баку рубежа веков воплощает в себе не только стены и колонны. Это были своего рода исповедальные сооружения. Каждый фасад, каждый орнамент рассказывал о мечте. Барокко и модерн говорили на языке финансовых амбиций, восточные мотивы — на языке духовности, готика — на языке просвещения. Удивительно, но даже баня «Тазепир», построенная в 1886 году по проекту немецкого архитектора Эйхлера, выглядела как акварель на камне. Это был первый европейский тип постройки, в которой сочли уместным соединить гигиену с эстетикой. Вот почему мы говорим о Баку не как о городе, а как о сцене, на которой разыгрывалась великая пьеса культурной трансформации.

-И наконец, можем ли мы сегодня что-то позаимствовать у Баку той эпохи в построении культурной политики будущего?

-Обязательно. Главное, чему учит нас Баку того времени — это смелость открытости. Тогдашний город не боялся быть разным, не опасался звучания чужого языка или иного вероисповедания. Он не просто принимал другое — он из другого строил свое. Именно в этом и заключается сила мультикультурализма: не в терпимости, а в сотворчестве. Нам нужно сегодня — в мире поляризации и изоляции — вернуться к этой архитектуре духа. Не копировать формы, а возродить суть: открытые окна, живые диалоги, синтез культур как смысл, а не как декор.

Таким образом, воспоминания о Баку начала XX века подобны разглядыванию старинной шкатулки, инкрустированной нефтью, камнем, шелком и светом. История здесь выступает не как архив, а как живая ткань города Баку. И как говорит наш собеседник Хаджар ханым Вердиева, «в Баку, где готика встречает арабески, а женская гимназия стоит рядом с медресе, нужно учиться видеть не контраст, а гармонию».

— Благодарим Вас за интересную и содержательную беседу.

Беседовал: Абульфаз Бабазаде