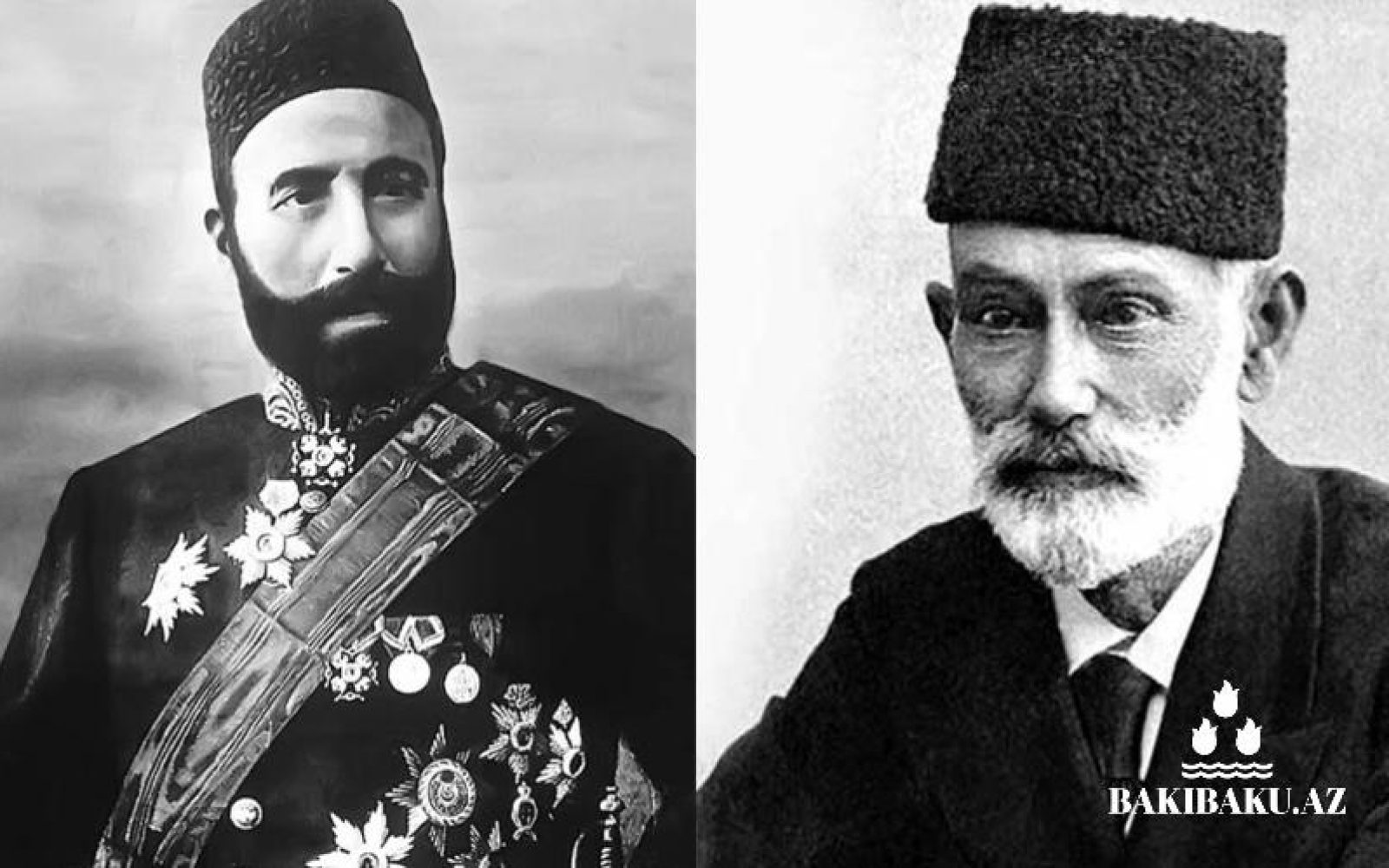

История национального пробуждения Азербайджана написана не только политическими событиями и экономическим подъёмом, но и силой мысли и просвещения. В конце XIX — начале XX века два великих деятеля, сыгравших решающую роль в преобразовании общественного сознания, выдвинувшие идею национального мышления и образования на передний план, — Гасан бек Зардаби и Гаджи Зейналабдин Тагиев — стали архитекторами этой революционной, качественно новой эпохи. Каждый из них был инициативным человеком, действовавшим в своей сфере без корыстных целей и не страшившимся трудностей: один пробуждал народ от сна забвения, воздействуя на души пером, другой открывал дорогу просвещению и образованию. Если Зардаби сеял семена мысли, то Тагиев создавал почву для их прорастания. Их деятельность как будто дополняла друг друга.

Образование и пресса — два направления единой просветительской борьбы

Гасан бек Зардаби (1837–1907) принадлежал к числу первых представителей азербайджанской интеллигенции, стремившихся претворить идею просвещения в жизнь не только на уровне теоретических размышлений, но и посредством конкретной общественной деятельности. Полученные им знания в области естественных наук в Московском университете он рассматривал как инструмент служения народу и просветительской миссии. Его заветной целью было пробуждение общественного сознания, выведение народа из состояния безграмотности и невежества. Практическим воплощением этих стремлений стало основание в 1875 году газеты «Экинчи» — первого периодического издания на азербайджанском тюркском языке. Газета публиковала материалы, посвящённые повседневной жизни, правам человека, вопросам просвещения и научного знания. Её язык отличался простотой, а стиль — ясностью, поскольку основная задача заключалась в донесении знаний до широких слоёв населения на понятном для них языке.

Гаджи Зейналабдин Тагиев (1823–1924), действовавший в те же годы, направлял накопленные благодаря собственному труду и предпринимательской деятельности средства на развитие общества. Осознавая значимость распространения и утверждения новых просветительских ценностей, он целенаправленно и стратегически инвестировал в сферу образования. Одним из его наиболее значимых начинаний стало открытие в 1901 году первой светской школы для девочек в мусульманском Востоке. Это учреждение представляло собой не просто образовательную инициативу, но важнейший идеологический прецедент, разрушавший устоявшиеся границы традиционного мышления и подчёркивавший ключевую роль образованной женщины в жизни общества.

Таким образом, развитие прессы и системы образования — двух взаимодополняющих опор просветительского движения — выступало как единый процесс, последовательно ведущий азербайджанский народ от тьмы невежества к свету знаний и прогресса.

«Экинчи» — событие в истории Азербайджана…

“Зову — не идут, показываю — не видят, говорю — не понимают. В конце концов понял, что кроме как звать, кричать и говорить, иного выхода нет. Не может быть, чтобы среди услышавших мои слова не оказалось тех, кто поймёт. Подобно тому как, сколько бы твёрдых камней ни положили под источник, спустя годы вода всё же истачивает и прорывает даже самый крепкий камень, такова и сила слова — особенно правдивого слова. В этой ситуации, кроме как издавать газету, другого пути не существует”, — писал Зардаби, посвятивший себя делу просвещения азербайджанского народа, созданию и развитию национальной печати, проявляя готовность к длительной и терпеливой «капельнице», подобно воде, разрушающей камень.

Как одна из выдающихся фигур, стоявших у истоков формирования теоретико-практических основ азербайджанской национальной идеологии и идеологии азербайджанства в конце XIX века, Гасан бек Зардаби реализовал ряд ключевых инициатив. О масштабности его деятельности свидетельствуют слова профессора Сорбоннского университета, востоковеда, французского учёного Франсуа Жоржона: “Гасан бек Зардаби и его «Экинчи» — это событие в истории Азербайджана”, “Газета «Экинчи», которую в 1870-х годах редактировал Зардаби, была поразительно развитым и современным печатным изданием”.

Увидев развитие печатного слова в Азербайджане, царская Россия и канцелярия Кавказского наместничества стремились воспрепятствовать этому процессу и в итоге добились закрытия газеты. В 20-м номере «Экинчи», вышедшем в 1877 году, сообщалось: “В связи с нашей болезнью (безграмотность – болезнь общества) последние номера этого года не выйдут своевременно, и неизвестно, когда они будут опубликованы!” — после чего газета больше не печаталась.

Глубокий след за короткое время

«Экинчи» просуществовал всего два года. Царская цензура, религиозный фанатизм и другие факторы преградили путь его идеям. Однако даже этот короткий период оказался достаточным для того, чтобы народ познакомился с прессой и почувствовал, что такое свобода мысли. Одним словом, «Экинчи» посеял зерно, которое должно было прорасти. После закрытия газеты Зардаби продолжил просветительскую деятельность как педагог, писатель и общественный деятель. Параллельно с этим Тагиев не ограничивался лишь строительством школ — он также оказывал поддержку просветительской прессе, превращая тропинку, проложенную Зардаби, в широкую магистраль.

Союз просветительского духа

Хотя пути Зардаби и Тагиева различались, оба служили одной цели и вели к одному идеалу. Зардаби стремился к преобразованию общества посредством мысли и слова, Тагиев — с помощью материальных ресурсов. Зардаби считал неграмотность женщин причиной отсталости общества, тогда как Тагиев строил школы, чтобы устранить эту проблему. Зардаби стремился прояснить народные мысли и взгляды, а Тагиев обеспечивал средства — книги, учителей, школы — для достижения этой цели. Если Зардаби видел в печати эффективный инструмент распространения просветительских идей, то Тагиев создавал для этого материальную основу, финансируя газеты и обеспечивая условия для их существования.

Достойный ответ на оскорбление — безмолвная революция Тагиева

Гаджи Зейналабдин Тагиев получает приглашение на церемонию коронации императора Александра III. Гостей, прибывших на торжество с поздравлениями, поочерёдно представляют царю. Увидев Тагиева в национальной одежде, представитель протокольной службы предполагает, что он не владеет русским языком, и объявляет его: “Тагиев, представитель дикого народа”. В этот момент Тагиев с холодным взглядом поворачивается к нему прямо перед царём и говорит: “Мой народ — не дикий. У него великая история и богатая культура!”.

В тот день Тагиев ставит перед собой цель: найти средства и мобилизовать все возможные ресурсы для пробуждения нации, избавления от невежества, отсталости и безграмотности, чтобы народ смог идти в ногу с цивилизованным миром. Вернувшись из Петербурга, он начинает обсуждение насущных вопросов с бакинскими дворянами и интеллигенцией. Так начинается его великий путь.

Семя «Экинчи» взошло в «Каспии»

С 1881 года в Баку на русском языке издавалась газета «Каспий» под редакцией В. В. Кузьмина. В 1897 году в редакции происходят изменения, и последующий этап в истории газеты часто называют «мусульманским периодом “Каспия”». По личной инициативе Алимардан бек Топчибашева газета и типография «Каспий» были выкуплены. Финансовую сторону сделки полностью берёт на себя Гаджи Зейналабдин Тагиев, пожертвовав при этом пригоршню бриллиантов.

По его настоянию и при его поддержке Гасан бек Зардаби возвращается в журналистику, становясь заместителем редактора и автором «Каспия», продолжая свою благородную миссию как один из титанов азербайджанской печати. Два выдающихся деятеля объединяют усилия в борьбе за развитие азербайджанской культуры, прессы и просвещения. В рамках этого процесса закладываются основы национального театра и знаменитой Бакинской мусульманской женской школы Тагиева.

Гасан бек Зардаби составляет устав Императорского Александровского русско-мусульманского женского училища, формулирует его ключевые принципы. Благодаря инвестициям Тагиева и патронажу Зардаби, на свет появляется первая женская школа Востока, тюркского мира и Азербайджана. Лозунг этой школы — «Образовав мальчика, вы получаете образованного человека, а образовав девочку — образованную семью» — ярко отражал её идеологию. Тагиев и Зардаби преодолели множество испытаний и трудностей, чтобы осуществить эту святую миссию. Цель была возвышенной, а результат — очевидным: мечта во имя народа и Отчизны становилась реальностью.

Наследие, оставленное нам историей

Гасан бек Зардаби и Гаджи Зейналабдин Тагиев — один стал символом национального просвещения благодаря смелости мысли, другой — благодаря самоотверженности действий. Они совершили революцию в сознании и образе мышления азербайджанского народа.

Сегодня, хотя «Экинчи» Зардаби и женская школа Тагиева уже не существуют, их идеи продолжают жить — в лице тысяч современных школ и средств массовой информации. Как и тогда, они служат делу просвещения, образования и выражения свободной мысли, способствуя прогрессу нашего государства и общества.

Урок, который они нам преподали, ясен: возвышение нации начинается с силы её мышления. А пробуждение мысли возможно лишь через свободное слово и образование.

Общественное значение прессы и современность

Современная азербайджанская пресса возвышается на прочном фундаменте, заложенном такими личностями, как Гасан бек Зардаби и Гаджи Зейналабдин Тагиев. Национальная журналистика Азербайджана, отмечающая юбилей, несмотря на все трудности, играла решающую роль в формировании общественного мнения, просвещении народа и торжестве свободы слова за последние 150 лет.

И сегодня миссия журналистики остаётся неизменной — выявлять истину, защищать права человека, стоять на страже общественных и социальных ценностей, одним словом, вносить вклад в развитие государства и общества.

Этот юбилей — не только дань уважения прошлому, но и призыв к будущему: с верностью традициям защищать свободу слова и превратить прессу в ещё более действенный инструмент прогресса общества.

Ханым Айдын