История — не только страницы летописей, но и гул морских волн, хранящих эхо забытых трагедий. Иногда прошлое отзывается нам шорохом песка, запахом соли и ветром, несущим с моря голоса тех, кто когда-то боролся со стихией. Одно из таких мест — суровый и молчаливый мыс Шувелян, где, кажется, само море помнит боль и доблесть погибших моряков XIX века. На первый взгляд, этот берег ничем не выделяется — песчаные дюны, солёный ветер, редкие рыбацкие лодки на горизонте. Но под толщей воды, где солнце едва достаёт своими лучами, покоятся железные останки парохода «Куба» — судна, ставшего свидетелем одной из самых драматичных страниц морской истории Каспия.

Как сообщает Baki-baku.az, именно у этого мыса, в сентябре 1857 года, в роковом столкновении с подводными скалами погибло судно, на борту которого находились участники Каспийской гидрографической экспедиции — учёные, моряки и офицеры, посвятившие себя делу познания моря. В их распоряжении был мощный пароход — стальной великан своего времени, созданный для служения науке и флоту. Но даже техника и опыт не смогли устоять перед внезапным ударом стихии.

Эта история — не просто рассказ о гибели судна. Это рассказ о людях, которые смотрели в глаза шторму, о море, которое не прощает ошибок, и о памяти, которую не способны стереть ни время, ни пески.

Крушение «Кубы» стало не просто катастрофой, но и символом эпохи — эпохи, когда наука и отвага шли рука об руку, когда каждый морской переход был исследованием, а каждая карта писалась ценой человеческих судеб. И хотя с тех пор минуло более полутора веков, память о тех, кто не вернулся с рейса, продолжает жить — в старых морских журналах, в воспоминаниях капитана Николая Ивашинцова и в молчании волн, накатывающих на берегах Шувеляна.

Именно здесь, у суровых скал мыса Шувелян, в 1857 году произошло крушение парохода «Куба» — судна, на борту которого находились лучшие умы и офицеры Каспийской гидрографической экспедиции.

Эта история начинается не со шторма, а с науки. С 1840-х годов на Каспии активно развивалось пароходное почтово-пассажирское сообщение, и море требовало новых, точных карт. Капитан Николай Ивашинцов — блестящий моряк, ученый и будущий контр-адмирал — возглавил масштабную миссию по составлению гидрографической описи Каспийского моря. Экспедиция, начавшая работу в 1855 году после перерыва, вызванного Турецкой войной, обещала стать поворотным моментом в исследовании региона. Никто не мог предположить, что вскоре она обернется трагедией.

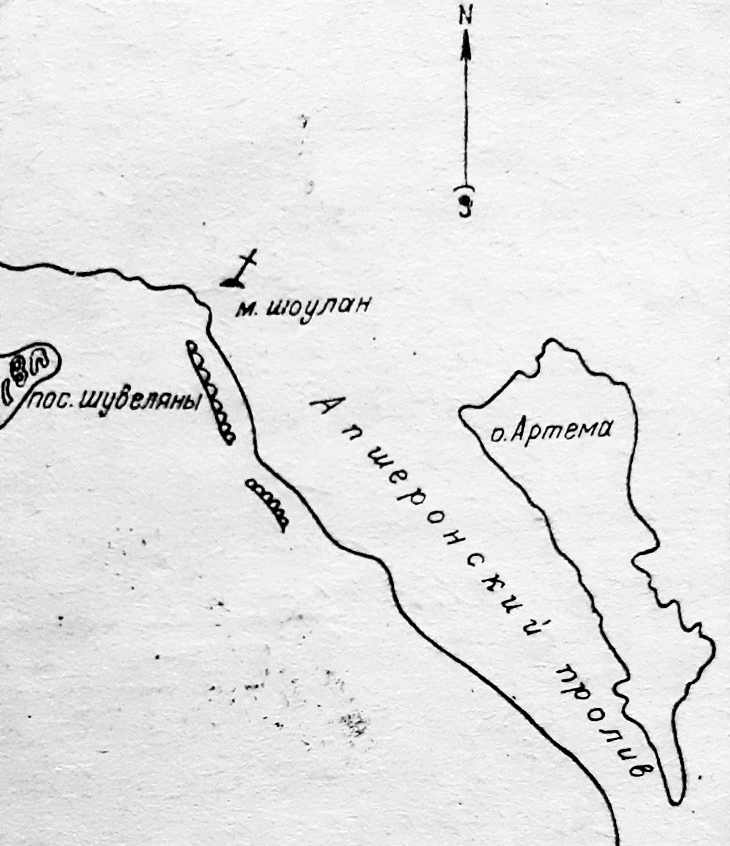

11 сентября 1857 года из Астрахани вышел пароход «Куба» — стосильная железная машина, гордость Каспийской флотилии. На его борту находился сам Ивашинцов, офицеры, инженеры, механики — элита научного флота. Их путь лежал в Баку, где им предстояло продолжить триангуляционные измерения. Плавание начиналось благополучно: 12 сентября судно достигло острова Чечень, а 13-го — направилось через пролив в сторону Апшерона. Но уже 14 сентября погода резко изменилась.

К полудню ветер усилился, к вечеру — стихия разыгралась не на шутку. Ивашинцов позже писал в своих воспоминаниях, опубликованных в журнале «Морской сборник» в 1893 году: «Пароход хорошо уходил от волнения, но внезапно свежий северо-западный ветер со шквалом перешёл в северо-восточный и задул с большей силой… несмотря на полный ход и все поставленные паруса, судно уже не слушалось руля».

Около 18:30 «Куба» ударилась о подводные камни у мыса Шоулан. Помпы машины лопнули, в носовую каюту хлынула вода. Судно пыталось удержаться на якоре, но цепь оборвалась, и его бросило на прибрежные скалы. Через десять минут после первого удара «Куба» затонула. Спастись удалось лишь 62 людям из 85 — офицерам и членам экипажа, среди которых был и сам Ивашинцов. Погибли командир корпуса Николай Поскочин, лейтенанты Симонов, Кошкуль, подпоручик Иванов и 18 нижних чинов.

Пушки бедствия услышали жители Шувеляна. Под руководством отставного офицера Абдуллы Ахундова они бросились к берегу, вытащили выживших и отвезли их в село. Там моряков обогрели, накормили и отправили в бакинскую больницу. Благодаря шувелянцам трагедия не стала ещё более масштабной.

Позже, при осмотре места крушения, капитан 1-го ранга Фрейгарт вместе с Ахундовым обнаружили в воде остатки машины и котлов «Кубы» — судна, погибшего на камнях, которых не было на тогдашних морских картах. Это открытие стало поворотным моментом для всей гидрографической службы: оно показало, насколько опасны «белые пятна» на карте Каспия.

После возвращения в Петербург Ивашинцов продолжил начатое — возобновил астрономические наблюдения и довел до конца составление гидрографической описи моря. Но память о погибших товарищах он хранил до конца жизни.

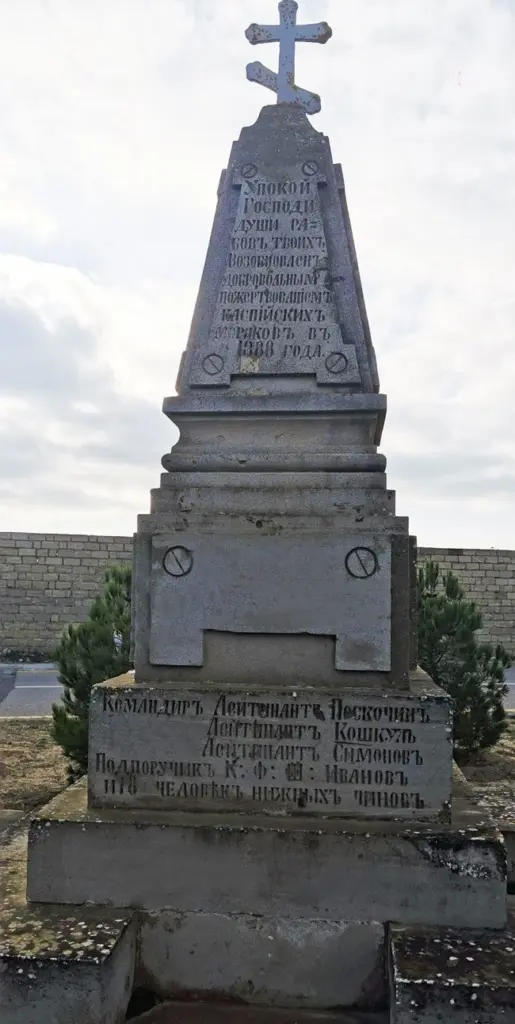

В советские годы у мыса Шоулан, неподалеку от маяка и нынешней ГРЭС «Северная», был установлен памятник. На его четырехгранном цоколе выбиты слова:

«Командир-лейтенант Поскочин, лейтенант Кошкуль, лейтенант Симонов, подпоручик Иванов и 18 человек нижних чинов погибли при крушении парохода «Куба» 14 сентября 1857 г. Мир праху вашему, незабвенные товарищи».

Проект памятника создал бакинский архитектор немецкого происхождения Иван Эдель. Сначала это была простая могила с памятным камнем, но со временем, когда пески Шувеляна начали поглощать память о трагедии, капитан Орлов в 1887 году инициировал сбор средств на восстановление мемориала. К концу XIX века он вновь был возведен — как символ мужества, верности и памяти моряков.

С годами море изменилось, береговая линия отступила, а место катастрофы оказалось почти забытым. В 2005 году, когда по распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева памятник у мыса Шувелян был восстановлен, история «Кубы» получила второе дыхание. Камень вновь встал над песками, и ветер, гуляющий вдоль берега, словно обрёл голос — голос благодарности.

Прошло более полутора веков с того сентябрьского вечера, когда Каспийская буря поглотила «Кубу». Ветер, бьющийся о скалы Шувеляна, всё ещё звучит как шёпот времени — будто море рассказывает свою вечную историю: о гордости и гибели, о верности и забвении.

Пароход «Куба» так и остался там, где его остановила стихия, — в холодной бездне у подножия мыса. Его железное сердце давно заросло водорослями, но память о нём не утонула. Её хранят старые архивы, обожжённые временем страницы «Морского сборника» и каменный памятник, стоящий на пустынном берегу, словно часовой, стерегущий покой погибших.

Судьба этих людей — не просто строка из морского отчёта. Это притча о цене познания, о мужестве перед неизведанным и о верности долгу. Они шли в путь не ради славы, а ради науки — чтобы измерить море, составить карту, сделать его безопаснее для других. И, быть может, именно поэтому море приняло их не как жертву, а как часть своей вечности.

Теперь, подходя к этому месту, можно ощутить странное чувство: здесь прошлое не ушло, оно просто тихо лежит под волнами. И когда солнце садится над Каспием, кажется, что где-то там, за линией горизонта, всё ещё виднеется силуэт парохода — устремлённого в бесконечность, навстречу ветрам и памяти.

Гаджи Джавадов