История Баку — это не только дворцы, бульвары и проспекты. Иногда настоящая душа нашей столицы спрятана там, где поднимается угольная пыль, грохочут молоты, пахнет горячим керосином и звенят медные ковши под рукой мастера. Так было и с исчезнувшей Кёмюр мейданы — площадью-легендой, которая некогда была одним из самых шумных, живописных и ремесленных уголков старого Баку.

Как пишет Baki-baku.az, именно здесь родился уникальный рынок — Кёмюрчу базары, место, где торговля соседствовала с ремеслом, а ремесло — с городским мифом. На этой площади в течение полутора веков кипела жизнь: ковалась лошадь, набивались яркие келагаи, мерцали под светом керосиновых ламп блестящие самовары, а над всем стоял неизменный запах угля — запах старого Баку, давно исчезнувшего, но оставшегося в памяти тех, кто когда-то проходил по этим параллельным улочкам.

Кёмюр мейданы — это исчезнувший мир, о котором рассказывают с тем же трепетом, что и о старым кинолентам или утерянным рукописям. Здесь, на границе Шемахинки и Кубинки, рождалась особая культура ремесленного труда, где каждый звук был частью городской симфонии: стук киянки, свист горячего металла, шелест шерсти, плеск красок на шёлке. Эта площадь была не просто местом торговли — она была музеем под открытым небом, который исчез, не оставив после себя ни монументов, ни фасадов, ни мемориальных досок.

И всё же её история не погибла. Она живёт в воспоминаниях бакинских исследователей, в старых картах, в рассказах жителей Кубинки, в едва заметных топонимических отблесках. Кёмюр мейданы ушла с городской карты, но не исчезла из городского мифологического пространства. И сегодня, когда мы пытаемся восстановить её образ, мы словно листаем альбом старого Баку — угольного, ремесленного, пёстрого, гулкого, но неизменно живого.

«Угольная площадь» (Кёмюр мейданы) появилась в XIX веке, когда молодой нефтяной Баку стремительно входил в эпоху промышленного бума и требовал новых пространств — шумных, удобных, приспособленных для торговли, ремёсел и повседневной городской жизни. Воронцовская площадь, как она числилась в дореволюционных документах, находилась всего в полукилометре от Кубинской площади, но в культурном и бытовом восприятии была совершенно иной вселенной — миром угольной пыли, ремесленных мастерских, звонких наковален и горячего дыхания керосиновых ламп.

В середине XIX века здесь ещё лежало пустое пространство, окружённое кварталами быстро растущей Шемахинки — района, который в ту эпоху был настоящей строительной лабораторией Баку. Город стремительно расширялся под давлением новой экономики: нефтяные фонтаны, переселение рабочих, бурный рост ремесленных и торговых точек — всё это требовало новых площадей. Именно в этот момент власти приняли решение перенести сюда торговлю фуражом и древесным углём с других городских рынков. Уголь, необходимый для приготовления пищи, для кузнечных работ, для отопления мастерских и помещений, стал главным товаром этого места — и дал ему название, которое пережило все официальные переименования: Кёмюр мейданы, «угольная площадь».

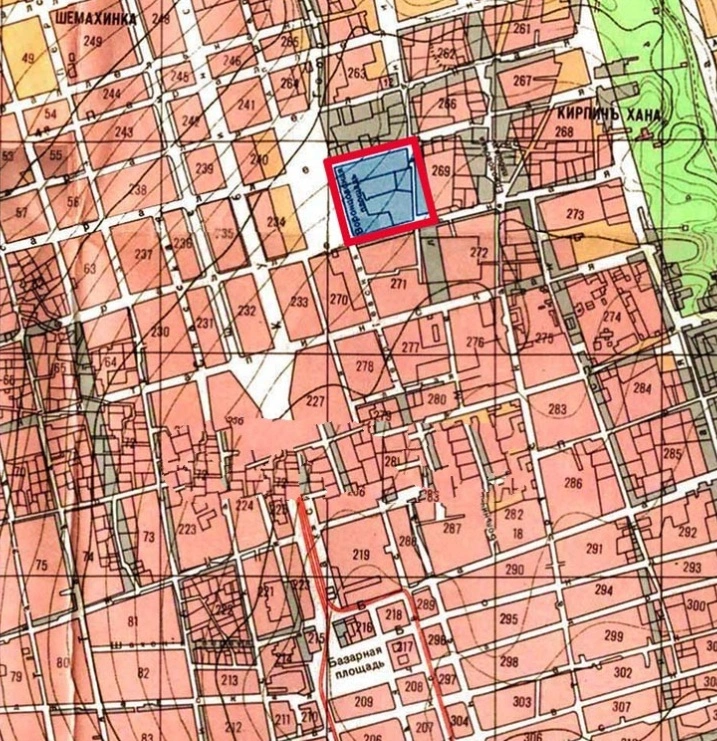

План Баку 1898 года, составленный городским архитектором Николаем фон дер Нонне, уже изображает Воронцовскую площадь как чётко очерченную структуру — своеобразный узел городской жизни, расположенный между 1-й и 2-й Параллельными улицами. Очертания площади были тогда ясными, симметричными, что полностью соответствовало архитектурно-планировочным идеалам конца XIX века. Но город не стоял на месте: бурный рост населения и плотная застройка начала XX века сделали своё дело. Новые кварталы постепенно начали подступать к площади, перекрывая улицы, которые ещё недавно открывали прямой вид на центр города.

Воронцовская улица — один из ключевых путей, связывавших площадь с центром — оказалась заблокирована крупным жилым кварталом. Это лишило Кёмюр мейданы прежней планировочной логики: путь к Парапету и к набережной стал обходным, запутанным, и площадь постепенно начала отдаляться от центральной части города, словно выталкиваясь на периферию городской жизни.

Тем не менее, сама площадь продолжала жить — буйно, гулко, по-восточному красочно. Угольная торговля привлекала не только покупателей, но и мастеров: вокруг возникали маленькие ремесленные миры, которые делали это пространство уникальным. Лавки медников и лудильщиков, мастерские жестянщиков, кузни, керосинные лавки, чесальни шерсти — это всё формировало атмосферу Кёмюр мейданы, превращая её в настоящий ремесленный центр Кубинки.

Звон молотов, скрежет точильных камней, металлический запах нагретого железа, крики торговцев, шорох стружки под резцом токаря — здесь каждый звук становился частью городской симфонии. Угольная площадь была одновременно рынком, мастеровой слободой, где каждый прохожий становился зрителем.

Плотная застройка «съедала» её год за годом. Сначала — чуть-чуть по краям. Потом — смыкались кварталы, исчезали отдалённые ряды. Но сама жизнь на базаре оставалась прежней: уголь, самовары, инструменты, запах жареного лука из соседних дворов, мастера, создающие чудеса из металла и шёлка. И даже когда в конце XX века площадь окончательно исчезла с карты, её ремесленный дух долго ещё оставался в маленьких лавках, расположенных на улице Джалила Мамедгулузаде, где можно было купить уголь для кябаба, починить старый самовар или найти казан, похожий на тот, что висел над костром в дворе прабабушки.

Сегодня, когда мы идём по узким улочкам бывшей Шемахинки и Кубинки, трудно поверить, что здесь когда-то стояла одна из самых живых точек старого Баку — угольная площадь, где каждый звук был частью городской симфонии, каждый запах — частью памяти, а каждый мастер — хранителем ремесленной традиции. Кёмюр мейданы исчезла физически, растворившись в новой планировке, исчезнув в вихре советских реконструкций, торговых центров, сносов и новой архитектуры конца XX века. Но её отсутствие куда громче, чем присутствие множества современных зданий.

На месте угольных куч, мастерских медников, токарных станков и шёлковых рамок с узорами келагаи сегодня проходят обычные городские маршруты — люди торопятся на работу, школьники несут рюкзаки, машины гудят на перекрёстках. Но стоит остановиться всего на минуту — и в воображении оживает другая картина: глухой звон молота по наковальне, хрустящий звук того самого угля, которым торговали десятилетиями, мерцание керосиновых ламп в лавках, разноцветные стружки, танцующие под токарным резцом, и шёлковые платки, впитывающие краски старых мастеров.

Кёмюр мейданы ушла тихо — без церемоний, без прощания, без официальных слов. Но память о ней — как уголь, оставляющий след даже после того, как сгорает пламя. Она сохранилась в рассказах бакинцев, в воспоминаниях исследователей, в старых картах, в полуистёртых народных названиях, которые пережили десятки переименований.

Именно в этой устойчивости и заключается странная, почти мистическая судьба Кёмюр мейданы. Не имея ни фасадов, ни монументов, она стала частью городского мифа — невидимой, но невероятно прочной. Угольная площадь, когда-то согревавшая весь район, сегодня греет память целого города. Она напоминает нам о том, что Баку — это не только проспекты, небоскрёбы и стеклянные торговые центры. Это ещё и старые ремесленные улицы, исчезнувшие мирами, где жизнь шла в другом ритме — медленном, ручном, мастерском.

Когда город растёт, он неизбежно теряет части своей души. Но иногда то, что исчезает, становится куда важнее того, что построено на его месте. Кёмюр мейданы стала именно такой утратой — её больше нет на карте, но она осталась на карте памяти. И, возможно, именно там — в человеческих историях, в городских легендах, в искрах воображения — ей жить дольше всего.

Так заканчивается история Кёмюр мейданы — исчезнувшей площади, которая по-прежнему присутствует в Баку так, как могут присутствовать только легенды.

Гаджи Джавадов