В нашем родном городе есть дома, которые построены из камня, из точных расчётов и инженерных линий. Но в Баку есть и такие здания, которые возведены из идей, амбиций и внутреннего пульса времени. Их стены хранят не только тепло жильцов, но и дыхание целой эпохи, их фасады — не просто архитектурный замысел, а отражение культурного и научного подъёма страны.

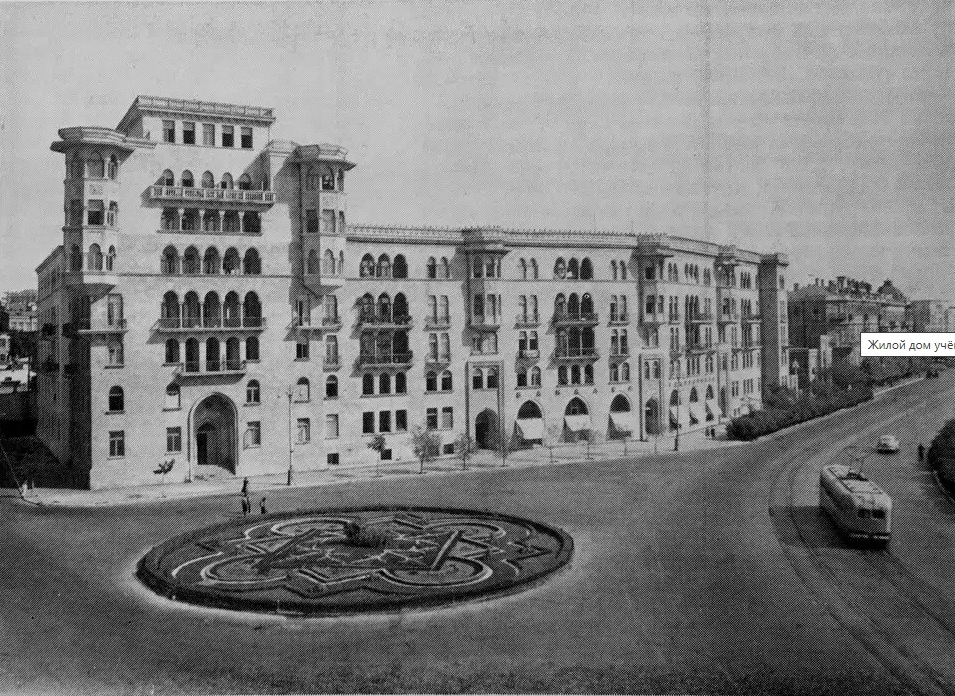

Одним из таких уникальных зданий стал «Жилой дом учёных».

Это был дом, в котором не просто жили — в котором творили историю. Его появление было не случайностью, не административной инициативой, а результатом глубокого понимания: именно люди науки несут в будущее весь город, всю страну. Архитекторы Садых Дадашев и Микаэль Усейнов задумали здание как культурный манифест, как символ того, что послевоенный Баку способен начинать новую страницу — уверенно, красиво, смело.

В начале 1940-х годов Баку, ещё вдыхавший гарь и тревогу военных лет, начал тайно мечтать о будущем. Город рос, богател умами, а не нефтью, и нуждался в пространстве, где лучшие из лучших могли бы жить, спорить, творить и держать коллективный интеллектуальный нерв страны. Строительство будущего «Жилого дома учёных» стало для послевоенного Азербайджана настоящим архитектурным манифестом, утверждением: культура и наука переживут любую бурю.

И действительно — архитекторы Садых Дадашев и Микаэль Усейнов задумали не просто жилой дом, а новую эстетическую формулу, в которой объединялись рациональность раннего советского модернизма, мягкая пластика азербайджанского орнамента и послевоенное стремление к «солидной красоте». Проект завершили в 1946 году — и это стало одним из последних совместных шедевров легендарного дуэта Дадашев–Усейнов.

Фасад дома на проспекте Нефтяников — будто строгая симфония, в которой каждая деталь звучит отдельно и одновременно подчиняется целому. Вертикальные членения, глубокие оконные проёмы, ритм балконов, орнаментальные вставки делают дом невидимым мостом между традициями Востока и языком раннего советского модерна.

Это сооружение считалось «значительной вехой в развитии архитектуры Советского Азербайджана в послевоенный период». Для своего времени оно было эталоном: образцом того, как страна, пережившая войну, возвращает себе уверенность через эстетику. Дом демонстрировал, что архитектура — не роскошь, а государственное высказывание, символ достоинства нации.

Главное чудо дома — конечно же те, кто его населял. Коридоры, лестницы, общие балконы помнили столько тонов, биографий, идей, что сегодня их можно рассматривать как «устную историю» Азербайджана середины XX века.

Здесь жили:

Микаэль Усейнов — автор проекта, академик, человек, который менял облик Баку.

Рашид Бейбутов — голос эпохи, Народный артист СССР.

Мир Джалал Пашаев — писатель, литературовед, один из столпов азербайджанской прозы.

Джафар Хандан и Фейзулла Касумзаде — литературоведы, определявшие культурный климат.

Энвер Алиханов — государственный и партийный деятель, учёный-нефтяник.

Нураддин Алиев — Заслуженный пилот СССР, человек-легенда.

Академики Ширали Мамедов, Ильяс Абдуллаев, Муса Алиев, Заид Халилов — учёные, благодаря которым Азербайджан становился интеллектуальным центром региона.

Этот дом был не просто адресом. Он был институтом. Площадкой для ночных дискуссий, квартирных концертов Бейбутова, рукописей, за которыми высиживалась новая азербайджанская проза, и научных стратегий, определявших нефтяное будущее республики.

Секрет дома в том, что он оказался точкой пересечения нескольких больших процессов — архитектурного, научного, культурного и политического. Он стал символом послевоенной надежды, неофициальной «академией» под одной крышей, пространством, где создавали не только научные труды, но и стиль жизни советской интеллигенции.

Сегодня, когда на проспекте Нефтяников ветер листает тени минувших десятилетий, «Жилой дом учёных» всё ещё стоит — спокойный, уверенный, немного задумчивый. Он давно перестал быть просто жилым зданием и превратился в живой архив, в тихую музейную витрину, где каждая квартира — бывшая лаборатория, каждая дверь — бывший портал в мир идей, каждая лестница — след шелеста шагов тех, кто формировал лицо Азербайджана.

Этот дом выжил в эпохах, но не утратил души. Его стены до сих пор хранят аккуратно сложенные рукописи, эхо голосов, неугасший блеск больших замыслов. И если прислушаться — совсем чуть-чуть, глубоко и внимательно — можно услышать, как в его камне перекликаются прошлое и настоящее, словно напоминая: история науки и искусства не прекращается, пока живы её адреса.

И, возможно, именно поэтому «Жилой дом учёных» остаётся одним из тех редких зданий, мимо которых никогда не проходишь просто так. Он требует остановиться. Взглянуть вверх. Подумать. И почувствовать, что настоящая сила города — в людях, которые когда-то зажигали свет в его окнах.

Гаджи Джавадов