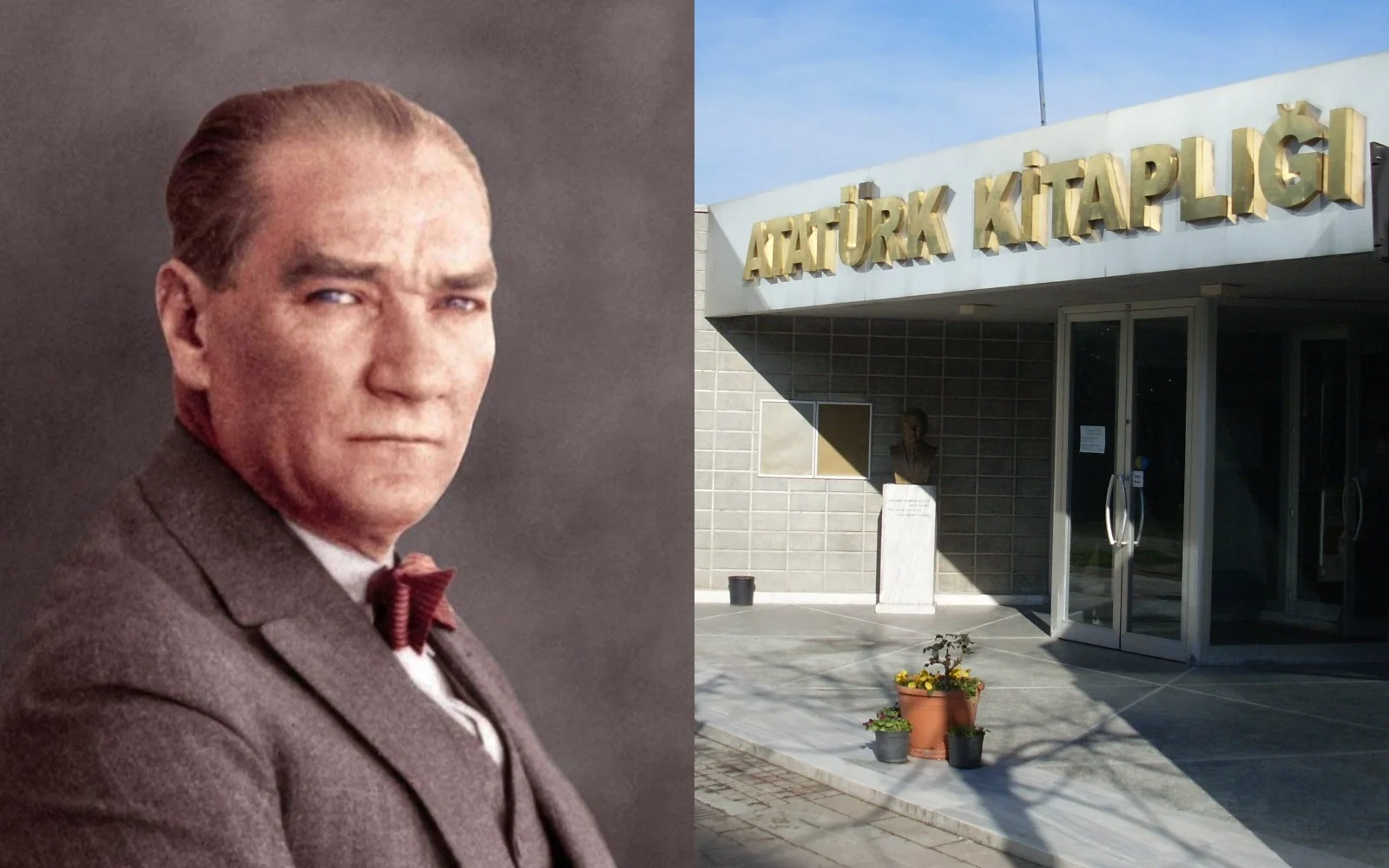

Владелец библиотеки из четырёх тысяч книг

Мустафа Кемаль Ататюрк вошёл в историю не только как выдающийся реформатор и основатель Турецкой Республики, но и как страстный любитель книг. Его личная библиотека насчитывала более четырёх тысяч томов, большинство из которых были испещрены подчёркиваниями, заметками на полях и личными размышлениями.

На полях книги историка Эмануэля Эдмунда он оставил примечание:

«Если народ не будет знать своей истории, он станет рабом других».

Эта фраза отражает его отношение к историческому сознанию как основе национального достоинства.

Чтение Ататюрка охватывало не только историю и политику, но и астрономию, социологию, философию, литературу, а также педагогические труды о воспитании детей. Его энциклопедические знания придавали ему исключительный авторитет среди государственных деятелей эпохи.

Как пишет Baki-baku.az, влияние прочитанных им произведений проявилось во всех сферах его деятельности — от государственной политики до решений в области науки, образования и культуры. В своей библиотеке Ататюрк особое место отводил книгам о театре, кино и балете, поскольку считал искусство важнейшим инструментом просвещения и цивилизационного развития нации.

Посещая спектакли, он выступал не как обычный зритель, а как человек с тонким художественным вкусом, эстетическим чувством и аналитическим мышлением. Именно поэтому он принял решение об учреждении Государственной консерватории в Анкаре и направлял талантливых молодых людей на учёбу в Италию, Австрию и Германию.

Для него книга была священным источником света и разума. Недаром в истории остались его слова: «Книга — кибла нации». Любовь к культуре и чтению зародилась у Ататюрка ещё в годы службы военным атташе в Софии. Он часто посещал театры, художественные выставки, библиотеки и книжные лавки. Из 4 тысяч книг его собрания 380 были приобретены именно там.

Полководец, называвший своего коня «Свет очей моих»

Турецкий народ, веками рождавший великих воинов и повелителей, вписал в историю эпосы завоеваний рукой, державшей меч, и душой, звучавшей в звуках саза. Конь всегда был спутником тюркского воина — символом воли, силы и свободы.

Мустафа Кемаль, как и его предшественники — Мете, Аттила, Алп Арслан, Осман-гази, Фатих Мехмед, султан Селим, Шах Исмаил и Надир-шах, — создавал свой эпос на коне. Его слава — слава полководца, в чьих руках меч стал продолжением руки, а победы под Сакарией и Чанаккале — продолжением духа.

Он стоял в одном ряду с Фатихом, заслужившим слова: «Как счастлив тот, кто завоевал Константинополь». В начале XX века Гази Мустафа Кемаль-паша Ататюрк остановил тех, кто столетиями стремился к завоеванию Востока, от Сакарьи до Чанаккале, от Чанаккале до Джанкая.

Даже в годы учёбы в Военной академии он отличался осанкой и уверенностью в седле. Для него конь был частью собственной сущности, поэтому он обращался к нему с лаской: «Свет очей моих, зеница души моей!»

Говорят, что даже во время войн он всегда следил за чистотой сапог, опрятностью мундира и выправкой в седле. В свободные минуты, прогуливаясь верхом по холмам вокруг Джанкая, он находил в этом соединение с природой и самим собой.

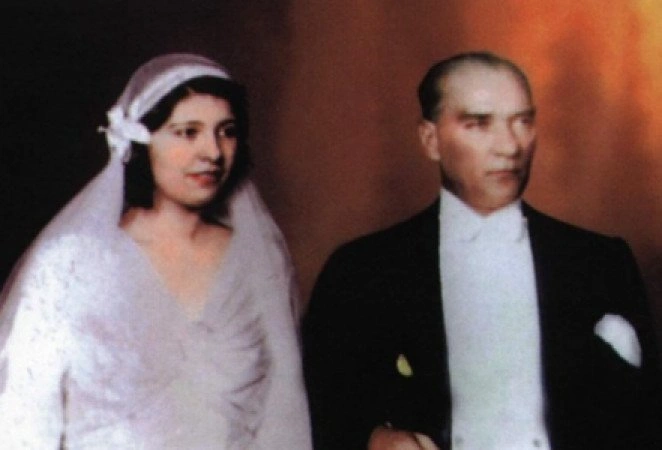

«Кады-эфенди, мы решили с Латифе-ханым вступить в брак»

До эпохи Ататюрка турецкая женщина считалась существом второго порядка. На брачных церемониях невеста не сидела рядом с женихом, а после свадьбы почти не появлялась на людях.

23 января 1923 года Мустафа Кемаль совершил исторический шаг: женившись на Латифе-ханым, он лично присутствовал вместе с ней на церемонии заключения брака, изменив тем самым вековые обычаи. Обратившись к кадию, он произнёс: «Кады-эфенди, мы с Латифе-ханым решили пожениться. Прошу совершить необходимые обряды».

Этот поступок стал первым официальным проявлением принципа гендерного равенства в Турции и позже получил широкое распространение в других тюркских странах.

«Напишите: “Мать Ататюрка, Зюбейде, покоится здесь”»

Своей простотой и величием Ататюрк являл пример человечности и благородства. Он с глубочайшей любовью и почтением относился к своей матери — Зюбейде-ханым.

После её смерти 15 января 1923 года в Измире была возведена мраморная надгробная плита с высоким постаментом. Когда её фотографию прислали Ататюрку, он распорядился:

«Привезите две большие каменные глыбы с горы и напишите на них: “Мать Ататюрка, Зюбейде, покоится здесь”». Когда мэр Измира Бехчет Уз предложил построить мавзолей, Ататюрк ответил:

«Нет. Я уже указал, как это должно быть. И не следует тратить средства муниципалитета — я устрою всё сам».

Так и было сделано: могила Зюбейде-ханым осталась простой, без излишеств, как завещал её сын.

Шараф Джалилли