В истории Баку и, в целом, всего Азербайджана существуют здания – архитектурные сооружения, которые сыграли особую роль в развитии города и оставили в нём глубокий след. Некоторые из них не дошли до наших дней, однако память о них и их влияние сохранились. Нефтяной бум, ставший движущей силой развития множества сфер городской жизни, создал предпосылки и для расцвета культуры. Именно поэтому в конце XIX века вопрос строительства специального здания для театра в Баку постоянно находился в центре внимания: количество как местных, так и гастрольных постановок стремительно росло, зрительская аудитория увеличивалась, однако ни подходящей сцены, ни зрительного зала для них не существовало. Со временем потребность возникла не только в театральных постановках, но и в помещении для цирковых представлений.

Идея создания театрального здания в Баку

Мысль о строительстве в Баку полноценного театра занимала выдающегося мецената, нефтяного магната, тонкого ценителя искусства и человека, чья забота о будущем своего народа была безгранична, — Гаджи Зейналабдина Тагиева. Именно он принял решение возвести в городе настоящий театр и в 1882 году представил проект городскому управлению. Планировалось построить театр на пересечении улиц Горчакова и Меркурьева (позднее — улица Тагиева и проспект З. Алиевой). Это был его личный участок, выгодно расположенный в самом центре города. На этой территории находился крупный склад, и существовала идея использовать его старый фундамент для возведения театра.

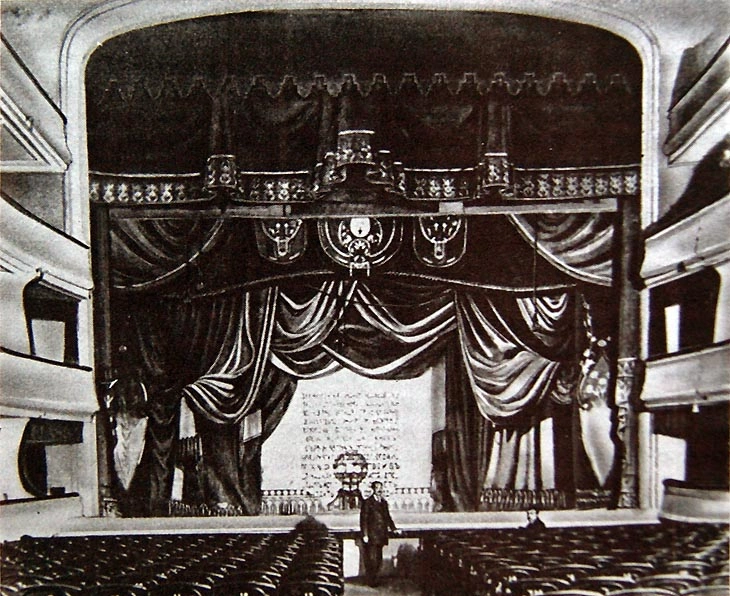

Несмотря на затянувшиеся строительные работы и частую критику Тагиева в прессе, здание всё же было возведено и 27 ноября 1883 года торжественно открыто постановкой пьесы Н. А. Потехина «Нищие духом». В последующие годы театр не раз подвергался ремонту, перестройкам и реконструкциям. К сожалению, дважды он становился жертвой пожаров. Изначально зрительный зал вмещал 578 человек, включая партер и ложи, однако для Баку, население которого тогда составляло около 107 тысяч жителей, этого было явно недостаточно.

Первое здание Тагиевского театра

Автором первого проекта был архитектор Хрисанф Васильев. Строительство возглавлял инженер-технолог Фердинанд И. Лемкуль. Несмотря на внешнюю благоустроенность, вскоре выявились конструктивные недостатки, просчёты в планировке и проблемы с пожарной безопасностью. Уже в 1884 году эти технические изъяны вновь были подняты на обсуждение, и Тагиев настоял на проведении реконструкции.

К 1891 году под руководством Садыга Тагиева — сына мецената и управляющего зданием — были проведены масштабные ремонтные работы: обновлена окраска коридоров и зала (белый заменён на тёмно-красный с золотыми орнаментами), построено дополнительное помещение под буфет, а главное — проведена новая электрическая система. Все помещения театра и входные зоны впервые начали освещаться электричеством. До этого зал освещали свечами, а с 1890 года — газом.

Из-за интенсивной эксплуатации и отсутствия своевременных ремонтов здание быстро пришло в негодность. По свидетельствам современников, Тагиев предпочёл бы вовсе избавиться от сооружения, нежели реставрировать его. В 1895 году газета «Каспий» писала: «Господин Тагиев твёрдо решил разобрать единственный городской театр и на его месте возвести трёхэтажное здание». После объявления даты сноса бакинские предприниматели немедленно проявили инициативу и создали в районе Театральной площади (позже здесь будет построен музей им. В. И. Ленина) «Акционерное общество по строительству образцового театра».

Тем не менее театр не был снесён и продолжал функционировать. Позднее Тагиев решил серьёзно подойти к вопросу его реконструкции.

Второе здание Тагиевского театра

В 1898 году Тагиев поручил подготовку нового проекта и руководство всеми строительными работами гражданскому инженеру П. И. Когновскому. Однако его проект оказался неудачным: Когновский не внёс никаких принципиальных изменений. Тогда Тагиев привлёк для помощи талантливого польского архитектора Йозефа В. Гославского, который к тому времени завершил строительство величественного храма Александра Невского.

Гославский создал превосходный проект: здание было существенно перестроено, перед сценой появился новый ярус лож, над ними — два яруса балконов, и вместимость увеличилась до 1200 мест. Были заново устроены акустика и оркестровая яма, наклон пола партера, расширены фойе, буфет, гримёрные и вспомогательные помещения. Особое внимание уделили техническим аспектам: электроснабжению, системе отопления и вентиляции, противопожарным мерам. По данным ряда источников, Тагиев вложил около 80 тысяч рублей в реконструкцию. Фасады театра были оформлены в восточном стиле.

Полная реконструкция завершилась к концу 1899 года. В сезоне 1902–1903 гг. в театре была создана постоянная дирекция, централизованно управлявшая арендой. Изменения продолжались и позднее: закупались новые декорации, в 1906 году под вторым ярусом лож были построены две специальные закрытые ложи для мусульманских женщин, покрытые прозрачными шторами. Газета «Баку» 30 ноября 1906 года писала: «В скором времени мусульманские женщины смогут посещать ложи Тагиевского театра. Для их удобства боковые и передние ложи будут занавешены».

Театр был чрезвычайно востребован, и зрители приходили на спектакли многочисленными потоками. Именно здесь в январе 1908 года была поставлена первая азербайджанская опера Узеира Гаджибейли «Лейли и Меджнун».

Однако 21 февраля 1909 года в парикмахерской, расположенной внутри здания, вспыхнул пожар, уничтоживший практически всё. Это был крупнейший пожар в истории театра. Несмотря на оперативное прибытие пожарных, сооружение оказалось непригодным для эксплуатации.

Тагиевский театр после пожара

Городская дума начала обсуждать строительство нового театра на Театральной площади. Однако в июне 1909 года Тагиев заявил, что восстановит театр на прежнем месте. Уже в июле он представил проект: зал должен был стать трёхэтажным, а количество мест планировалось увеличить ещё на 600. 1 октября 1910 года новый сезон открылся постановкой пьесы Л. Н. Толстого «Плоды просвещения».

1 февраля 1918 года театр подвергся обстрелу: сгорели все деревянные конструкции, уцелели лишь каменные стены и металлический каркас. На восстановление требовалось четыре месяца, однако работы начались лишь в советское время — в 1921–1922 гг. К тому моменту от здания оставались лишь фасады. Реконструкция была поручена архитектору Зивер-беку Ахмедбекову, который фактически отстроил театр заново, сохранив при этом основные элементы конструкции зрительного зала и фасады по проекту Гославского.

На церемонию открытия был приглашён и Тагиев, которого встречали с теплом и искренней благодарностью за всю его многолетнюю деятельность.

Последующая судьба здания

В 1920-е годы в театре размещался Турецкий государственный театр имени Д. Бюнядзаде. В начале 1930-х годов он был преобразован в Турецкий театр искусств. С конца 1930-х годов здесь находился Государственный драматический театр имени М. Азизбекова. После постройки нового здания для Государственного драмтеатра (1960-е годы) в старом корпусе стал работать Музыкальный комедийный театр имени Шихали Курбанова.

К концу 1980-х годов здание оказалось в аварийном состоянии и начало разрушаться. Городские власти приняли решение о его сносе. В 1992 году театр был разобран. На его месте к 1996 году было построено новое здание Азербайджанского государственного музыкального театра.

Сегодня, несмотря на то что первоначальное сооружение не сохранилось, невозможно сказать, что от Тагиевского театра «не осталось и следа». Здание, возведённое на его месте, своим великолепием продолжает традицию. В каждом его камне, в каждой детали, украшении и линии — живёт дух Гаджи Зейналабдина Тагиева, его бескорыстная любовь к своему народу и труду, его вклад в развитие азербайджанской культуры. В этих стенах неугасимо присутствует светлая память о нём.

Ханым Айдын