Баку 1930 года — город, стоящий на границе эпох. Город, где ветер Каспия смешивал запах нефти с ароматом восточных специй, где старинные минареты Ичеришехер глядели на новые дома в стиле конструктивизма, а шум базаров спорил с гулом заводских гудков.

Здесь Восток еще не уступил место Западу, но уже учился жить по советским законам. Это был город контрастов — древний и индустриальный, замкнутый и в то же время открытый миру. Именно в такой момент, когда Баку переживал сложное превращение из купеческого центра Российской империи в индустриальное сердце молодой республики, сюда приехал человек, который увидел его совсем иначе — через объектив иностранца, ученого и наблюдателя.

Как пишет Baki-baku.az, летом 1930 года в Советский Союз прибыл американский университетский профессор, экономист Фрэнк Феттер (1902–1991) — будущий директор Национального бюро экономических исследований США, преподаватель Принстона, Хаверфорда и Северо-Западного университета. Образованный, строгий, академичный, он неожиданно для своих коллег выбрал не Лондон или Париж, а далёкий СССР, решив учить русский язык «изнутри». Для Феттера эта поездка стала не просто лингвистическим экспериментом, а настоящим путешествием во времени — в страну, где индустриализация соседствовала с бедностью, а энтузиазм строителей социализма — с грубой реальностью первых пятилеток.

Среди десятков мест, где побывал американский профессор, именно Баку оставил у него самые сильные впечатления.

Его путь был поистине одиссеей: морем из США во французский Шербур, далее через Париж, Берлин, Варшаву и Москву. В советской столице он понял, что настоящая языковая практика невозможна в атмосфере тотальной настороженности — иностранцев там боялись. Тогда он выбрал другой путь: уехать в провинцию. Так он оказался в Казани, где шесть недель жил в русской семье, получив даже официальную «хлебную карточку» — «сезонник». Там, среди татарских двориков и казанских студентов, он погрузился в язык и быт, а затем решил спуститься по Волге — навстречу югу, солнцу и морю.

Конечными пунктами его великого волжского маршрута стали Тбилиси и Баку.

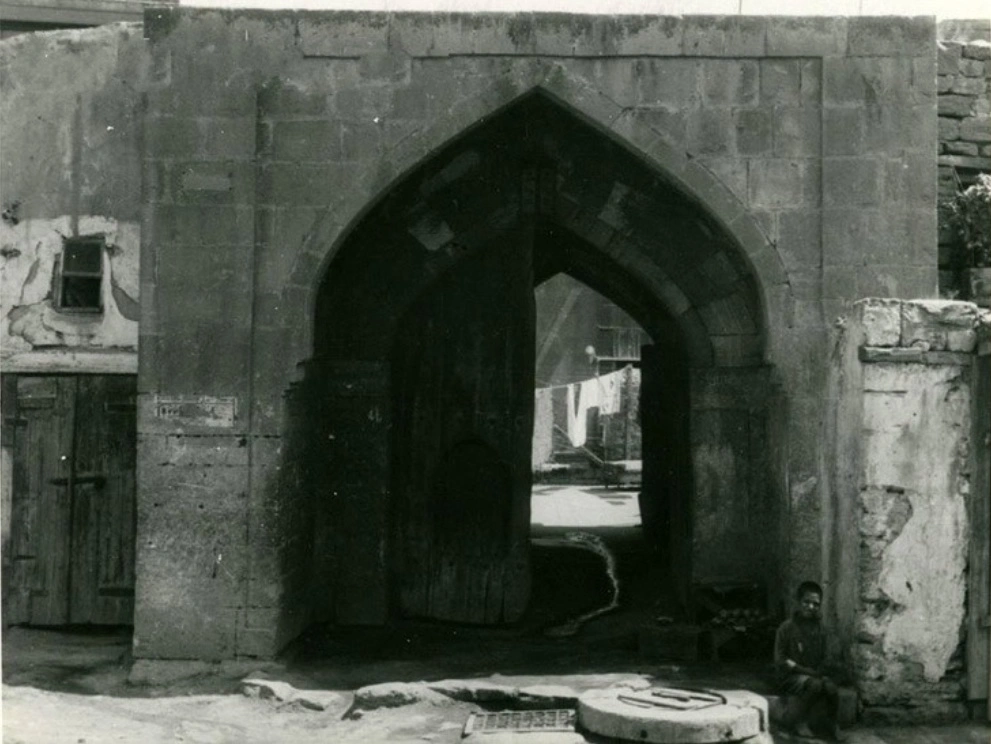

То, что он увидел в Азербайджане, было совсем не похоже на привычную ему Европу. Баку встретил Феттера сиянием августовского солнца, шумом базаров и суровым дыханием нефтяных полей. На старинных черно-белых кадрах, сделанных его камерой, — город, который живет на стыке веков.

Феттер не снимал парадные фасады или демонстрации — он фиксировал повседневность.

Во дворе караван-сарая «Бухара» в Ичеришехер стояли железные кровати прямо под открытым небом — здесь ночевали приезжие рабочие, словно в импровизированной гостинице. В соседнем караван-сарае «Мултани» кто-то жил постоянно — о том напоминало сохнущее на веревках белье. В центре двора стоял маленький, покосившийся домик — свидетель нищеты и тесноты, которая царила тогда в крепости. Каждый метр древних стен был заселён, каждое окно — занято, каждый двор — полон жизни.

И при этом, параллельно с этими бытовыми картинами, в городе кипела культурная жизнь. В Баку гастролировала скандальная группа Касьяна Голейзовского «Тридцать герлз», — своего рода «советский Мулен Руж». Этот эпизод, казалось бы, никак не вязался с образом сурового социалистического реализма, но именно такие контрасты делали Баку особенным.

В заметках Феттера есть строки, где чувствуется лёгкое недоумение: величественная Бакинская гавань, некогда гордость империи и крупнейший порт на Каспии, стояла почти пустой. Большевики, строившие новую экономику, разрушили старую систему торговли. Зато базары — живые, пёстрые, шумные — оставались полными: «яблоку упасть негде», писал Феттер. Здесь, в гуще продавцов и покупателей, он словно ощутил пульс старого города, который не позволил новому времени вытеснить себя полностью.

Сегодня его бакинские фотографии — настоящие сокровища. Среди сотен кадров, снятых им в СССР, именно эти снимки — единственные известные документальные свидетельства Баку августа 1930 года, сделанные американцем. В 2016 году исследователи смогли идентифицировать несколько из них: на одном — море с нефтяными вышками, на другом — вид на побережье, которое, вероятно, принадлежит не Биби-Эйбату и не Сураханам, а острову Артем (Пираллахы) или Нефтечале. В любом случае, эти кадры несут отпечаток подлинного Азербайджана — страны нефти, солнца и человеческих судеб.

Спустя сорок лет, в 1970 году, Феттер снова посетил СССР — уже как признанный экономист и делегат международных конференций в Ленинграде и Москве. Он опубликовал статью «Повторное посещение России: впечатление сорок лет спустя», где писал, что жизнь в стране стала гораздо лучше: уровень жизни вырос, улицы стали чище, города — современнее. Но вместе с прогрессом исчезло то, что когда-то поразило его в 1930 году, — свобода перемещения, возможность путешествовать по России без ограничений, видеть и понимать её изнутри.

Сегодня, рассматривая его старые кадры, мы видим не просто улицы и дворы. Мы видим город, каким он был в начале второго десятилетия советской власти — живой, полный противоречий, но удивительно настоящий. Через объектив американского профессора Баку 1930 года оживает заново: шум базаров, жаркое солнце, запах нефти и ощущение большого исторического перехода.

Фрэнк Феттер, сам того не подозревая, стал одним из первых западных свидетелей нового советского Востока. И его бакинские фотографии — не просто документ. Это взгляд человека, который умел видеть — глубже, шире и человечнее.

Баку, каким он его запомнил, — не город нефти, а город людей, их надежд, труда и света, пробивающегося сквозь пыль и вековую историю.

А если бы Фрэнк Феттер оказался в Баку сегодня — спустя почти столетие после своего путешествия — он, пожалуй, не поверил бы своим глазам. Город, который когда-то встретил его шумом базаров, тесными двориками и караван-сараями, превратился в современную метрополию, где прошлое и будущее не просто сосуществуют, а переплетаются, как узоры старинного азербайджанского ковра.

Он бы вышел из самолета в сияющем аэропорту имени Гейдара Алиева, где стекло и свет образуют архитектурную симфонию XXI века, и, вероятно, сразу достал бы свой фотоаппарат — ведь для человека, умеющего видеть суть, этот город стал бы бесконечной галереей форм и смыслов.

Вместо старых нефтяных вышек на горизонте он бы увидел плавные линии «Пламенных башен», отражающих солнце в стекле так, как когда-то нефть отражала его в Каспии.

Наверное, Феттер снова бы отправился в Ичеришехер, где когда-то снимал караван-сараи и дворы с сушащимся бельем. Теперь он увидел бы там уютные бутик-отели, антикварные лавки и кафе с видом на старые стены. Он бы с улыбкой заметил, что караван-сарай «Мултани» больше не ночлежка, а элегантный ресторан, где подают блюда азербайджанской кухни под тихую музыку сазов. Возможно, он бы задумался: история не исчезла — она просто переоделась.

Прогуливаясь по Бакинскому бульвару, он, как экономист, оценил бы не только эстетику, но и масштаб трансформации. Когда-то он видел порт без судов и молчаливые причалы. Теперь — современные яхты, сверкающие огни, оживлённые набережные, где люди гуляют по вечерам, а за спиной поднимаются футуристические здания. Он, человек рационального мышления, наверняка бы удивился, насколько экономическое чудо может быть прекрасным на вид.

Если бы Феттер поднялся на смотровую площадку Бакинской телебашни, его объектив поймал бы панораму города, где прошлое и будущее стоят рядом: купола старых мечетей и стеклянные фасады небоскрёбов, узкие улочки Ичеришехер и широкие проспекты Белого города. Наверное, он бы записал в дневнике:

«Баку стал не просто столицей нефти. Он стал столицей энергии — энергии созидания, обновления и жизни».

Феттер, как ученый, наверняка обратил бы внимание и на людей. Ведь именно они интересовали его в 1930 году — простые бакинцы, торговцы, рабочие, дети во дворах. Сегодня он увидел бы новое поколение — молодых, образованных, открытых миру. Тех, кто говорит на нескольких языках, кто свободно путешествует, кто гордится своим городом и страной.

Он бы снова почувствовал ту же живую энергию, что и тогда — только теперь она выражается не в гудках нефтяных станков, а в звуках музыки, инновациях, выставках и фестивалях.

Феттер, несомненно, отметил бы, что Баку стал зеркалом современной Азербайджанской мечты — города, который сохранил свою душу, но научился сиять на уровне мировых столиц.

И, возможно, уходя по вечернему бульвару, он бы посмотрел на огни Каспия и произнёс:

«Я видел Баку в 1930 году — город труда и пыли. Сегодня я вижу Баку XXI века — город света и вдохновения. И в нём, как и прежде, живёт великая энергия жизни».

Гаджи Джавадов